di Paolo Giuri1

Estratto da “Krínomai. Rivista italiana di storia e critica delle Arti”, n. 1 (Milano, 2025), pp. 77-96.

«Scrivo a Lei e le scrivo tutto tutto perché credo sia il solo che ama la cattedrale senza secondi o terzi fini»2

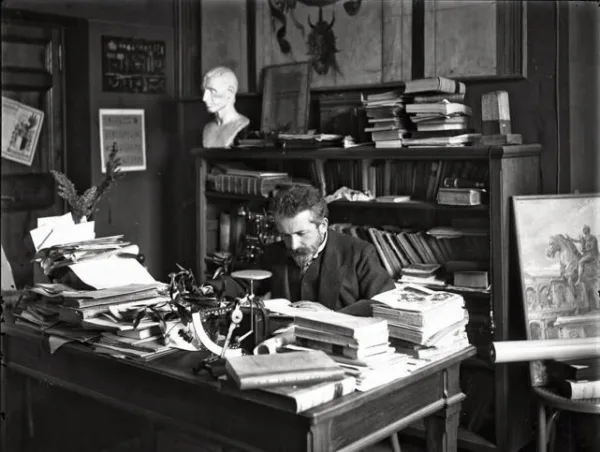

Le parole rivolte dall’ispettore ministeriale Giacomo Boni (1859- 1925) al vescovo di Nardò Giuseppe Ricciardi (1839-1908) palesano il rapporto sincero e confidenziale che si instaurò tra i due principali promotori del restauro ottocentesco della cattedrale di Nardò (Le) sin dalle fasi iniziali dell’intervento (figg. 1-2).

Quest’ultimo fu avviato nel 1892, quando monsignor Ricciardi, dinanzi alle tracce dell’antico edificio medievale (XI sec.) che inaspettatamente iniziò a svelarsi, decise di sollecitare l’interessamento del Ministero della Pubblica Istruzione competente sulla conservazione dei monumenti.

Gli uffici romani, accertata l’eccezionalità del caso, inviarono nella remota provincia pugliese l’ispettore Boni, il quale sùbito comprese l’importanza delle scoperte e sostenne la necessità di riportare alla luce quanto della chiesa originaria era stato celato sotto gli aggiornamenti stilistici, in tal modo contrastando di fatto la decisione di demolire l’antico edificio sacro per ricostruirne uno nuovo.

Da quel momento il restauro della cattedrale, grazie alla collaborazione delle professionalità coinvolte e alle metodologie operative adottate, si inserì appieno nel dibattito critico sulla conservazione dei monumenti nel mezzogiorno italiano3.

A confermarlo sono le parole dello stesso ispettore Boni che contestualizzano il clima culturale neritino tra le istanze conservative e le ingerenze del partito dei demolitori:

Grazie. Monsignore mio carissimo! Grazie per l’affettuosa espansione. Gli aborigeni del Perù, a cui era intimato lo sfratto dagli speculatori portoghesi, rispondevano “Noi partiamo si, ma, i nostri morti?”. Lei ha combattuto in nome della civiltà “affinché le ossa di tante generazioni sepolte all’ombra della intangibilità degli altari non fossero turbate dal loro riposo e le ceneri disperse per le vie”; quand’anche nessuno avesse raccolto quel suo grido di dolore e d’allarme Lei avrebbe fatto opera santa nel lanciarlo all’aria (…). Duolmi di non poterle dir tutto, ma l’assicuro che non c’è voluto di meno della energia inspiratami dalla coscienza che difendevo retti intendimenti; una causa giusta e l’avvenire di un importante monumento, per mettere la cattedrale di Nardò sulla pagina del mio Dare perché non ha idea delle mene stortissime, volpinissime che si son fatte e tuttora si fanno e che avrebbero certamente approdato a qualche cosa non foss’altro ad intralciare la matassa se avessero agito sulla burocrazia, ignara o indifferente (…). Terrò conto della sua avvertenza per ciò che riguarda gli ingegneri Tafuri e Tarantini4.

Il supporto di Boni valse a Ricciardi l’incarico di Ispettore ai monumenti e agli scavi5, compito che incoraggiò la restaurazione culturale promossa dal vescovo neritino nella Diocesi contestualmente a quella religiosa per «istillare sentimenti di autentico cristianesimo»6

Tralasciando gli argomenti epistolari legati all’intervento conservativo a Nardò, presenti nella maggior parte delle missive e già oggetto di studio7, con questo contributo si cercherà di chiarire le altre tematiche argomentate nello scambio epistolare al fine di comprendere meglio il legame tra le due personalità eccezionalmente sensibili, trasposto nel rapporto tra centro e periferia.

Nella corrispondenza con il «monsignor carissimo», costante incipit di ogni missiva inviata a Nardò, Boni spesso riferì le sue esperienze lavorative talmente oberanti da non poter trascorrere a Nardò la Pasqua, obbligato come era nei pellegrinaggi in Toscana, Romagna o «tra le nevi abruzzesi (…) a prolungare il ricordo di ciò [i monumenti n.d.a] che operavano generazioni che non sono più»; una missione salvifica simile a quella che il vescovo conduceva nella remota terra salentina8.

L’incarico ministeriale da ispettore, tuttavia, dispensò anche tante soddisfazioni, alcune delle quali talmente importanti da essere condivise con l’amico.

È il caso dei risultati raggiunti nei restauri della basilica di S. Maria Maggiore9 e negli studi sul leone bronzeo di Venezia10 e sulla basilica Eufrasiana di Parenzo11.

Quest’ultima oggetto di una comunicazione a stampa al fine di divulgare i corretti metodi di restauro delle opere musive e le relative «teorie sulla miscela delle luci colorate»12. Contributo che, non a caso, citava le tecniche per il distacco dei dipinti murali della cattedrale di Nardò come esempio per il corretto intervento sui mosaici dell’arco trionfale della medesima chiesa parentina13.

L’invio a Ricciardi di una copia della “memoria su Parenzo” con la «preghiera di leggerla e farla leggere»14, accompagnata dalla proposta (agosto del 1894) di «fare una esplorazione davanti al coro [della cattedrale neretina n.d.a.] per cercarvi i fondamenti dell’abside normanna» come a Parenzo15, fu l’ennesima dimostrazione della volontà di confronto e riscontro critico sui metodi operativi.

Altro tema epistolare fu la “flora”: bulbi di narcisi e giacinti salentini partirono alla volta di Roma per essere ricambiati da Boni con «cartine di sementi di fiori della California» donati dall’americana Francesca Alexander16 o con «bulbi di narciso, giacinto, anemone, e fresie» ricevuti da Amsterdam con la speranza di diventare «colossali nella buona terra e col forte sole di Nardò»17.

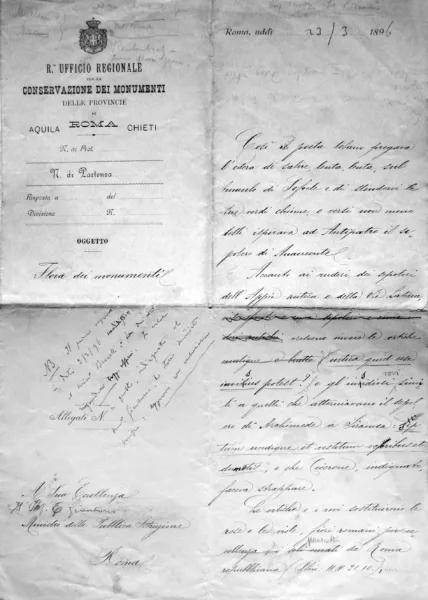

La donazione del vescovo, di fatto, fu una delle tante offerte floreali che da ogni regione di Italia pervennero a Boni dopo che il Ministro Emanuele Gianturco approvò nel 1896 la richiesta dell’ispettore di poter adornare i ruderi monumentali romani con la “flora classica”, un albero o una pianta prediletta dagli antichi, atto che ufficializzò definitivamente il progetto “flora dei monumenti”, sostenuto grazie al coinvolgimento delle «persone amiche dei monumenti»18.

Boni, anche questa volta, trovò in Ricciardi un appassionato referente, tanto da far pervenire a Nardò una “variante” della lettera con oggetto “Flora monumentale” a firma sua e indirizzata allo stesso Ministro19 (fig. 3). La condivisione dell’entusiasmo continuò anche nei mesi a seguire: «La Flora va a gonfie vele. I proseliti aumentano giornalmente»20.

Negli stessi anni (1895-1897) Boni fu coinvolto nei lavori di costruzione della villa romana del barone Alberto Blanc, al tempo Ministro degli Esteri del Governo Crispi, ubicata lungo la via Nomentana, nei pressi del complesso monumentale di Sant’Agnese21.

L’ingegnere Francesco Mora curò il progetto architettonico, mentre Boni intervenne per lo studio e la realizzazione dell’apparato decorativo22, per l’impianto del parco e la sistemazione di un monumento funerario romano.

Per delineare la storia dell’intervento, oltre alle notizie riferite da Boni a Philip Webb e Carlo Pisani Dossi23, ritornano utili anche le notizie desunte dalla corrispondenza con monsignor Ricciardi.

Al prelato, infatti, si rivolse per sapere dove avrebbe potuto reperire a Taranto24, città d’origine di Ricciardi e spesso ricordata con nostalgia dallo stesso Boni, una grossa quantità di conchiglie per «comporre varie sagome nelle arcuazioni e riempire di riflessi madreperlacei le parti rettangolari piane»25 della facciata rustica del giardino d’inverno.

L’aggiornamento sullo stato dei lavori continuò in altre occasioni:

La villa è quasi al coperto per la parte muraria. Ho già stabilito buona parte delle decorazioni e le altre verranno di seguito. Lo scalone principale è in marmo rosso broccatello di Verona, il balaustro di ferro battuto con pavoni di bronzo iridescenti, li ho disegnati appena iersera26.

Al tema floreale si ispirò anche per l’apparato decorativo, come riferì sempre al vescovo:

tra le decorazioni in maiolica ho un porticato a capitelli di cicoria, di margherite ecc, e fregio di pino, eschio, di melograno, di mandorlo, olivo, ecc.

Introduco qualche novità architettonica nei vetri stampati, pei lacunari e pei finestroni

Molto malachitico nel broccatello rosso di Verona per lo scalone, con ringhiera di ferro battuto e rame a sbalzo, mai a impressione; travature intagliate, e le comodità moderne: un mezzo milione di spesa27.

Non di rado la ricerca dei materiali per la villa Blanc (colonne di marmo greco, di cipollino screziato e di pavonazzetto reperite in Grecia), coincise anche con quella in atto per la cattedrale neritina (colonne per il ciborio e i marmi per i rivestimenti o per il pavimento): ciò divenne un ulteriore tema di confronto, soprattutto in relazione alle differenti qualità, agli effetti estetici e ai costi di lavorazione28.

In altri momenti epistolari l’ispettore Boni si abbandonò ad ammissioni più personali, legate all’ambito familiare, come la salute del fratello Ermolao, o all’esigenza di dover trovare «due camerette con una loggia o terrazza scoperta per potervi coltivare le piante più tipiche della flora preromana»29.

Un mese dopo, infatti, riuscì a trasferirsi in via Genova, dove trovò ospitalità presso due signore in un attico al quinto piano con l’ampia terrazza che guardava il Viminale, il Celio e il Palatino, allietato sempre dal cinguettio degli usignoli donati da Ricciardi30.

Qualche anno dopo, la dolorosa scomparsa, «come d’una sorella», di una delle due proprietarie di casa, lo spronò anche a confessioni più intime sui suoi rapporti con le donne:

Avrei fatto forse bene a seguire il suo antico consiglio, prendendo moglie, ma la vita che faccio non mi consente di prendere cura di una donna e l’ambiente in cui mi muovo è troppo al di sopra delle mie aspirazioni, de’ miei metodi di vita, de’ miei mezzi per fare una scelta (…). Scusi monsignore se l’ho tediata con le mie piccole traversie, alle quali fortunatamente cesso di pensare, quando mi rimetto al lavoro. Gli scavi vanno bene, così spero della sua salute31.

Il vescovo, come un amico fraterno, non poté che sostenerlo:

oggi la vostra mente è preoccupata da studi profondi e distratta da cure assidue; non mi pare sapreste più adattarvi alla vita tutta di famiglia, quale si esigerebbe dallo stato coniugale. E poi le donne oggi hanno pretese molte sul conto dei mariti e il vostro temperamento, per quanto gentile e severamente socievole, non mi pare sopporterebbe le inframmettenze e il dominio, sia anche amoroso, di una donna32.

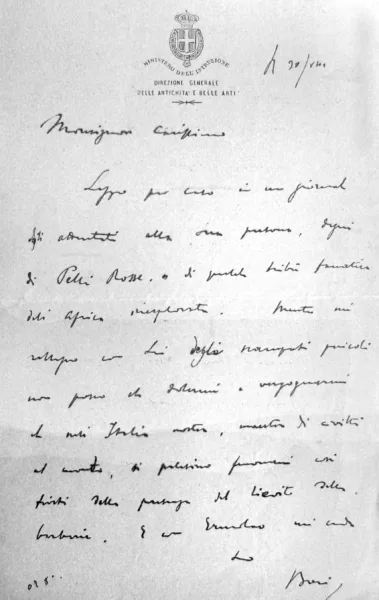

Un dialogo così solidale si era già palesato quando Ricciardi, accusato ingiustamente di partigianeria per il partito progressista neretino, fu oggetto di pesanti diffamazioni seguite da violenti atti criminosi.

Boni, anche in quel momento, non mancò di esprimergli tutta la sua vicinanza:

Leggo per caso in un giornale degli attentati alla sua persona, degni di Pelli Rosse, o di qualche tribù fanatica dell’Africa inesplorata. Mentre mi rallegro con Lei degli scampati pericoli non posso che dolermi e vergognarmi che nell’Italia nostra (…) si palesino fenomeni così tristi della presenza del lievito delle barbarie33 (fig. 4).

Dall’epistolario si evincono anche le relazioni e i rapporti professionali che i due amici strinsero con personalità di cultura, impegnate in prima linea nel dibattito sulla teoria e sulla prassi del restauro dei monumenti in Italia. Tra queste, l’architetto Luca Beltrami, il primo ad essere coinvolto nella delicata questione neretina:

Ho scritto all’architetto On.le Luca Beltrami di Milano, mio amicissimo come fratello, e membro del Consiglio Superiore di Belle Arti, perché venisse a Roma; mi rispose che sarà qui tra breve, e farò il possibile per condurlo qui a Nardò per deliberare riguardo agli archi. Egli è uno dei Sommi in Europa, mio collega dell’Istituto di Londra e fulcro del Consiglio di B.B.A.A.34.

Ricciardi, nel febbraio del 1893, riuscì ad incontrare a Roma per la prima volta il «carissimo e gentilissimo giovane» Beltrami, il quale gli manifestò la premura di recarsi a Nardò insieme a Boni e al restauratore che sarebbe intervenuto sui dipinti murali della cattedrale35.

L’architetto milanese, di fatto, non raggiunse mai Nardò36, tuttavia si premurò di coinvolgere nel progetto neritino il giovane e talentuoso architetto Pier Olinto Armanini (1870-1896) per eseguire i rilievi della cattedrale e lo studio comparato di altri edifici coevi in Terra d’Otranto37.

Nel dicembre 1895 Boni, impegnato con un nuovo incarico professionale, colse l’occasione per condividere con il monsignore le sue preoccupazioni legate alla gestione del patrimonio culturale e dell’apparato amministrativo che ne garantiva la tutela e la conservazione:

Le scrissi giorni fa annunziando che, sciolto l’Ufficio Regionale di Roma, ero stato nominato Commissario. È un posto di alta fiducia, ma che mi assorbe tutto il giorno e parte della notte. Ho già ristabilito la disciplina, iniziato gli inventari, il catalogo dei monumenti e alcuni importanti lavori. Se ne avrò tempo farò quanto basta per rialzare il morale dell’Ufficio più importante del suo genere che abbiamo in Italia, che trovai ridotto in condizioni vergognosissime. Se il Ministero (come voglio sperare) si affretterà a nominare il nuovo titolare, avrò se non altro avuto occasione di tracciare tutto il programma pel funzionamento regolare dell’organismo tecnico ed amministrativo che dà occupazione ad una ventina di ingegneri e impiegati e a un centinaio di operai, oltre quelli degli appaltatori38.

Tre anni dopo, nel 1898, l’ispettore fu nominato direttore degli Scavi del Foro Romano, esperienza segnata dalla precoce applicazione in ambito italiano del metodo di scavo stratigrafico e da rilevanti scoperte, tra le quali quella del Lapis Niger39.

Anche questa volta, come ogni significativo evento della sua attività professionale, non mancò di aggiornare il vescovo sugli scavi, quelli della Regia e del Sacrario dove erano «sospese le hastae di Marte, un vero sismografo sacro agli antichi»40.

Il nuovo incarico lo avrebbe impegnato così tanto che mesi dopo si rammaricò di non aver avuto giorni di congedo per intraprendere gli studi sulle «strutture dell’alto medioevo e sulle antiche cave» di Costantinopoli. Tuttavia, manifestò la soddisfazione per aver ottenuto il permesso dal Ministro Baccelli di ricomporre i «pezzi antichi dell’edicola di Vesta»41 nel Foro Romano e di ricostruire i resti del Tempio di Vesta e dell’arco dei Fabi, accanto ai quali avrebbe piantato, come «modesto tributo», un centinaio di lauri42.

Nell’aprile del 1899 Boni ritornò ad argomentare sulle scoperte archeologiche:

Si ricorda che negarono furiosamente la identificazione del Niger Lapis? Ora ho trovato (seguendo le iniziazioni di Varrone e del commentatore di Orazio e di Dionigio d’Alicarnasso) il basamento etrusco, decorato a grandiosa gola, di uno dei leoni che fiancheggiavano la tomba primitiva, manomessa pare nel IV secolo av. C. quando (dopo l’invasione gallica) fu fatta una cerimonia di espiazione o di nuova inaugurazione della quale rimangono testimonianze sui vasi di bucchero, pesi e armi litiche (rituali) bronzetti (tra i quali una statuina arcaica di un augure o di Vertunno).

In quest’ultimi giorni ho trovato i doliala e il puteal seriboni libonis colla piattaforma dell’attiguo Tribunale repubblicano. Il puteal, del 194 av. C. è pieno zeppo di vasi etrusco-campani e di lampadine di terracotta. Le esplorazioni si aggirano intorno all’arco di Augusto. Si è posto mano allo scavo della Basilica Emilia avendomi un amico [Sir Lionel Philip n.d.a] offerto il denaro per comperare le casaccie moderne che li stanno sopra, denaro che ho rifiutato, suggerendogli di offrire addirittura le case al Ministero visto che non c’era altro mezzo di decidere l’inizio dello scavo in questo punto importantissimo del Foro tutt’ora inesplorato. Ho finito il primo Rapporto che dedico al Ministro in riconoscenza d’avermi proposto alla direzione dei lavori43.

Il ricavato della vendita dell’edizione a stampa del citato studio lo avrebbe destinato all’indagine della via Sacra, mentre con la vendita dell’edizione inglese avrebbe finanziato l’esplorazione della «Velia (dove era la tomba di Publicola)»44.

Boni, ovviamente, non mancò di condividere con Ricciardi anche la soddisfazione per l’importante scoperta della chiesa di Santa Maria Antiqua45, che avrebbe disvelato alla comunità scientifica inediti scenari sulla misconosciuta Roma bizantina:

andiamo verso la buona stagione, e nasce in me la speranza di rivederla qui, dove ho tante cose belle da mostrarle: ma più bella di tutte il fonte di Juturna, e la cappella Palatina detta, già nel secolo VIII, di S. Maria Antiqua. Ho fatto riprodurre al vero il ritratto di Zacharias Papa, ho fatto disegnare a contorno e fotografare tutte le altre pitture, che verranno man mano copiate a colori. Una collezione mirabile! Il molto lavoro, taluno direbbe troppo, non mi stanca e d’animo sto bene, eccezione fatta per la malinconia che mi assale quando mi raccontano (?) delle crisi ministeriali. Conosco nel Parlamento alcuni uomini, pochi sinceri, che presi individualmente saprebbero lavorare per il bene pubblico, ma che riuniti non fanno più nulla. Sarà il mio temperamento individualista e credo con Heinrich Heine che il popolo abbia sempre risposto Barabba46.

Qualche mese dopo, nell’aprile del 1900, riferì con orgoglio sull’avanzamento dei lavori:

Sono bruciato dal sole, che adesso comincia a farsi caldo assai. Ma è tale l’importanza delle cose che tornano in luce, da farmi dimenticare il caldo. Si ricorda la lettera a Ruskin47 lo scorso gennaio? Parlavo allora della Via Sacra e l’ho adesso cominciata a scavare 2 metri (…). È magnifica: grandi selci perfettamente tagliati e commessi. Verrà nell’autunno a fare una visita al Foro? Mi tenga caro alla sua memoria come faccio io48.

E poi ancora, nel dicembre successivo:

Le acque torrenziali e le frequenti inondazioni di quest’autunno hanno rallentato i lavori del foro, ma non mi scontento. Un amico mio ha fatto il sunto del lavoro sinora eseguito e glielo mando insieme al sunto del mio rapporto su Vesta (…). Roma continua a rianimarsi e, dalle notizie che ricevo, pare che verranno qui nell’inverno gli esseri umani più intelligenti che ora vivono49.

Ai lavori di scavo seguì la produzione a stampa, apprezzata ed incoraggiata, come sempre, dallo stesso Ricciardi50:

Seguendo il suo consiglio ho preparato un volume sui penetralia di Vesta e le origini della civiltà romana o fors’anco de’ suoi fondatori. Ottenni dal Ministero di pubblicarlo a parte, a beneficio del fondo scavi, e così spero di raccogliere i mezzi per pubblicare altri volumi che ho in preparazione sulla Sacra via, i Sacraria Regia, il Volcanale, i Rostri. Per S. M. Antiqua ci vorrà un fondo speciale, non avendo i mezzi di far fronte alla pubblicazione dell’album di eliotipie riproducenti le pitture51.

Quest’ultimo contributo, a differenza di altri pubblicati tempestivamente, non fu edito e la motivazione economica palesata al prelato sembra essere la giustificazione più plausibile tra quelle ipotizzate52. A Nardò e al vescovo Ricciardi sono legate, dunque, alcune delle più importanti vicende professionali e personali di Boni, che solo il carteggio personale avrebbe potuto svelare.

In questa documentazione, come nei rapporti epistolari già editi53, emerge il carattere intimo che le carte ministeriali non hanno documentato, condizionate come erano dal dovere e dal formalismo professionale tanto invocati dall’ispettore.

È indubbio che l’affinità intellettuale e la sintonia nell’agire seppero unire le due personalità ed è altrettanto certo che i contatti con il vescovo maturarono e si consolidarono in virtù del clima culturale periferico, per nulla estraneo ai dibattiti nazionali ed impegnato nella definizione e nella rivendicazione di un’identità regionale.

Un fervore a cui Boni offrì il suo sincero supporto, consapevole delle potenzialità del Meridione e degli stimoli che da questo avrebbe potuto ricevere in cambio.

- Ricercatore e saggista. Docente di Storia dell’Arte. Il presente contributo è tratto dalla tesi di Dottorato dal titolo Giacomo Boni e l’attività di tutela e conservazione del patrimonio architettonico in Puglia, Calabria e Basilicata, discussa per il Dottorato di ricerca in “Arti, Storia e Territorio dell’Italia nei rapporti con l’Europa ed i paesi del Mediterraneo”, indirizzo “Conoscenza, conservazione, tutela e gestione delle risorse architettoniche ed ambientali”, XXIII Ciclo, A. A. 2008/ 2009. ↩︎

- Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Milano (d’ora in poi ILASL), Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1894. Le missive fanno parte del materiale documentario raccolto da Eva Tea, pertanto, non sono autografi di Boni, ma copie da originali eseguite dalla stessa studiosa. Sull’argomento: F. GUIDOBALDI, L’archivio Boni-Tea, in Studi e ricerche sulla conservazione delle opere d’arte dedicati alla memoria di Marcello Paribeni, a cura di F. GUIDOBALDI, Roma 1994, pp. 169-185; F. GUIDOBALDI, Le Carte dell’Archivio Boni-Tea all’Istituto Lombardo di Milano. Cenni sul ritrovamento sulla consistenza e sullo stato della pubblicazione, in Giacomo Boni e le istituzioni straniere. Apporti alla formazione delle discipline storico-archeologiche, Atti del convegno internazionale (Roma, Museo Nazionale Romano-Palazzo Altemps, 25 giugno 2004), a cura di P. FORTINI, Roma 2008, pp. 23-31; M. PILUTTI NAMER, Giacomo Boni. Storia Memoria Archeologia, Roma 2019, pp. 81-83; A. PARIBENI, F. GUIDOBALDI, Giacomo Boni. Documenti e scritti inediti, Catalogo ragionato dell’Archivio Boni-Tea (ILASL – Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere – Milano), Tivoli 2020. ↩︎

- Sul restauro della cattedrale di Nardò e relativa bibliografia si vedano principalmente: A. Tafuri di Melignano, Ripristino e restauro della Cattedrale di Nardò, Roma 1944; A. Bellini, Giacomo Boni e il Restauro Architettonico. Un caso esemplare: la Cattedrale di Nardò, Roma 2013; P. Giuri, Il restauro ottocentesco della Cattedrale di Nardò, in Sancta Maria de Nerito. Arte e devozione nella Cattedrale di Nardò, a cura di D. De Lorenzis, M. Gaballo, P. Giuri, Galatina 2014 pp.273-301. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 10 settembre 1892 ↩︎

- Archivio di Stato di Lecce, Prefettura, serie I, versamento IV, b. 96, fasc. 568; cfr. M. BENCIVENNI, R. DALLA NEGRA, P. GRIFONI (a cura di), Monumenti ed Istituzioni. Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia. 1880-1915, II, Firenze 1992, pp. 525-535 (erroneamente è indicato in carica oltre il 1908 anno della morte). Il 12 novembre 1892 il Prefetto comunicò a Ricciardi la nomina ad ispettore con competenza per il mandamento di Nardò (dal novembre 1892), Galatone, Aradeo, Neviano, Seclì (con decreto del 4 maggio 1893) e Copertino (dal 31 ottobre 1893). Si veda anche ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 20 dicembre 1892. ↩︎

- O. P. CONFESSORE, Zelo pastorale e attività civile di Mons. Giuseppe Ricciardi, vescovo di Nardò (1889-1908), in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XXVI (1972), pp. 436-471. ↩︎

- Le missive attinenti alle vicende del restauro della cattedrale di Nardò sono citate in GIURI, Il restauro ottocentesco della Cattedrale di Nardò, cit. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, giugno 1892; agosto (?) 1893; 12 aprile 1894 (?). La lettera del giugno 1892 è anche in E. TEA, Giacomo Boni nella vita del suo tempo, voll. 2, I, Milano 1932, p. 458. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 10 aprile 1896; cfr. TEA, Giacomo Boni, cit., I, p. 490. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 20 settembre 1894; cfr. G. BONI, Il Leone di San Marco, in «Archivio storico dell’Arte», anno V (1892), fasc. V, pp. 302-320. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 28 febbraio 1894; 20 settembre 1894, 18 ottobre 1894 (?). Sull’argomento: G. BONI, Il Duomo di Parenzo ed i suoi mosaici in «Archivio storico dell’Arte», anno VII (1894), fasc. II, pp. 107-131, 359-364. Sull’argomento: A. PARIBENI, Il contributo di Giacomo Boni alla conservazione e alla tutela dei monumenti e dei manufatti di interesse artistico e archeologico, in Studi e ricerche sulla conservazione, cit., pp. 239-242; A. PARIBENI, Metodologia e prassi operativa nel restauro musivo: dalla critica di Boni alle “norme” di Marchionni, in Atti del III colloquio dell’Associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico, a cura di F. GUIDOBALDI, A. GUIGLIA GUIDOBALDI, Bordighera 1996, pp. 473-486. Nell’ottobre del 1894 Boni dichiarò espressamente di essere impegnato anche nella redazione degli Annali della Conservazione dei Monumenti. Il volume, mai pubblicato, avrebbe contenuto il resoconto del suo operato su circa 400 monumenti (TEA, Giacomo Boni, cit., I, p. 437). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1 agosto 1894. Con la medesima missiva Boni informò il vescovo sui mosaici nella chiesa di S. Paul di Londra, eseguiti da Richmond “cogli smalti del Powell”. ↩︎

- BONI, Il Duomo di Parenzo, cit., p. 362. Sul restauro dei dipinti murali della cattedrale di Nardò: R. POSO, La cultura del restauro pittorico in Puglia nella seconda metà del XIX secolo, in Storia del restauro dei dipinti a Napoli e nel Regno nel XIX secolo, Atti del convengo internazionale di studi (Napoli, 14-16 novembre 1999), a cura di M.I. CATALANO E G. PRISCO, volume speciale 2003 del «Bollettino d’Arte», pp. 273-286. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1895 (?). Boni avvisò di non disporre di altre copie perché inviate in Austria «a far propaganda». Nel 1896 (febbraio-marzo) l’ispettore riferì di aver presentato a Nemi la “Relazione per la manovra di innalzamento della nave tiberina dal fondo del lago”. A Nardò, inoltre, iniziò la stesura del saggio sull’inclinazione magnetica delle terrecotte pubblicato con il titolo The magnetic dip of ancient terra-cotta, in Journal of the Royal Institute of British Architects, vol. IV, third series (cfr. TEA, Giacomo Boni, cit., I, p. 547). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1 agosto 1894. ↩︎

- Cfr. TEA, Giacomo Boni, cit., I, pp. 48-50. Sull’argomento e in particolare sull’adesione di F. Alexander al progetto di Boni si veda V. CAZZATO, Giacomo Boni: flora e «ruine», in Gli Orti Farnesiani sul Palatino (Atti del convegno, Roma 1985), a cura di G. MORGANTI, Roma 1990, pp. 605-626. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1 dicembre 1894. Lettera pubblicata anche in TEA, Giacomo Boni, cit., I, p. 482. L’interesse fu tale che Boni eseguì persino alcuni esperimenti per realizzare le vetrate policrome per le finestre della cattedrale di Nardò «simboleggianti la flora regionale» (18 ottobre 1894). La “Flora Salentina”, d’altra parte, era nota alla comunità scientifica già da alcuni anni grazie alla pubblicazione di un’opera postuma in due volumi di Martino Marinosci (M. MARINOSCI, Flora Salentina, Lecce 1870. Lo studio fu pubblicato (volumi 13° e 14°) nella «Collana di Opere scelte edite ed inedite di Scrittori di Terra d’Otranto» diretta da Salvatore Grande, con la postfazione Cenni biografici sulla vita e sulle opere del dott. M. Marinosci di Cosimo DE GIORGI. Sull’argomento: G. SAVA, A proposito di identità naturalistica. La Flora Salentina di Martino Marinosci, in «L’Idomeneo» (2007), pp. 73-86. E sul tema delle vetrate Boni non mancò di riferire al vescovo: «Ho per le mani un bellissimo scompartimento rappresentante l’Angelo dell’Annunciazione – l’ha disegnato Morani – lo farò fare nelle officine vetrarie dell’Ospizio di S. Michele qui a Roma. Ho fatto fare un saggio di vetrate a mosaico trasparente (come usavano nel XI secolo i Persiani) nello stabilimento di Murano» (18 ottobre 1894; TEA, Giacomo Boni, cit., I, p. 445, p. 463). Alessandro Morani sarebbe stato coinvolto anche nel restauro della cattedrale neritina per «progettare ed eseguire le nuove decorazioni e il ripristino delle mancanti» (ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, ante novembre 1893). ↩︎

- G. BONI, Flora dei monumenti, Roma 1896. Sull’argomento: G. BONI, Terra Mater, in «Nuova Antologia», 16 marzo 1910, pp. 5-32; M. DE VICO FALLANI, I parchi archeologici di Roma. Aggiunta a Giacomo Boni: la vicenda della “flora monumentale” nei documenti dell’Archivio Centrale di Stato, Roma 1988; CAZZATO, Giacomo Boni: flora e «ruine», cit.; G. MORGANTI, L’impiego del materiale vegetale nel restauro dei monumenti antichi, in La memoria, il tempo, la storia nel giardino italiano fra ‘800 e ‘900, a cura di V. CAZZATO, Roma 1999, pp. 409-415; A. CERRUTI FUSCO, Flora e antiche vestigia da Luigi Canina a Giacomo Boni nel contesto della cultura anglosassone, in Giacomo Boni e

le istituzioni, cit., pp. 155-190. M. DE VICO FALLANI, Il contributo della botanica alla “invenzione” della “flora monumentale”: brevi note storiche, in Giacomo Boni all’alba della modernità, a cura di A. RUSSO, R. ALTERI, A. PARIBENI, Catalogo della mostra (Roma, Parco archeologico del Colosseo, 14 dicembre 2021-30 aprile 2022), Milano 2021, pp. 94-101. Il 30 maggio del 1930 fu istituita a Roma la Fondazione “Giacomo Boni – Flora Palatina” con la finalità di provvedere alla manutenzione delle piante del Palatino, utilizzando le somme devolute con disposizione testamentarie dallo stesso Boni. Con il nuovo statuto (27 gennaio 1999) furono promosse anche le attività finalizzate a migliorare la conoscenza dell’opera di Giacomo Boni e dei problemi relativi al rapporto tra la flora e i siti archeologi e monumentali. ↩︎ - Archivio Storico Diocesano di Nardò (d’ora in poi A.S.D.N.), busta 15. La data della missiva, 23 marzo 1896, su carta intestata del R. Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti delle Provincie di Aquila Roma Chieti, corrisponde a quella della richiesta ufficiale inoltrata al Ministro, poi pubblicata col titolo Flora dei monumenti (1896); il testo, tuttavia, presenta considerevoli differenze, quali le citazioni tratte da Plinio e Varro che non compaiono nella versione a stampa. L’annotazione di Boni sul margine sinistro fa riferimento all’invio di un primo rapporto sull’argomento al Ministro Baccelli (3 febbraio 1896) e alla successiva approvazione del ministro Gianturco. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 2 giugno 1896; si veda anche la missiva del 1 giugno 1897 contenente l’elenco delle piante reperite a Castel Fusano. L’interesse per la flora salentina proseguì sino almeno al 1924 quando Boni ricevette la risposta del Sindaco di Brindisi alla lettera del 12 dicembre 1924: «Le principali piante arboree ed arbacee esistenti lungo il litorale di Brindisi e nell’interno di questo agro che costituiscono la flora indigena della nostra costa e del nostro territorio, sono: Specie Quercus (q. ilex, q. suber) – Olivi – Carrubi – Albatro o Corbezzoli – Specie Pinus (p. marittimus, p. pinea, p. d’Aleppo, ecc.) – Mandorli – Eucalipti – Gelsi – Pioppi. Spiace a questo Municipio non poter inviare fotografie delle spiagge, ostandovi ragioni d’indole militare, né è stato possibile avere dalla locale Cattedra Ambulante di Agricoltura i semi delle piante maggiormente caratteristiche di questo territorio (…)» (ILASL, Archivio Boni-Tea, cartella n. 15, fasc. Rimboschimento Laguna/ Vinismo e malaria, sottofascicolo n. 33 a-b). ↩︎

- Sull’argomento: A. CAMPITELLI, Villa Blanc, in Scritti in onore di Gianna Piantoni. Testimonianze e contributi, a cura di S. FREZZOTTI, P. R. FERRARIS, Roma 2007, pp. 263-272; M. PICCIONI, Paesaggio, revival e arti decorative. Giacomo Boni e il Simbolismo nella Roma di fin de siècle, in RUSSO, ALTERI, PARIBENI (a cura di), Giacomo Boni all’alba, cit., pp. 156-163. ↩︎

- Con Boni collaborarono al programma decorativo anche Alessandro Morani e Adolfo De Carolis (R. SCIOMARRI, Alcuni spunti di riflessione sul programma decorativo di Villa Blanc: Alessandro Morani e Adolfo De Carolis, in Villa Blanc. Un patrimonio da salvare per i cittadini. Riflessioni sugli aspetti storici, artistici e ambientali e sull’ipotesi di recupero e fruizione pubblica del complesso in Via Nomentana, Atti del Convegno (Roma, 11 giugno 2003), a cura del Comitato Villa Blanc, Roma 2003, pp. 16-20). ↩︎

- TEA, Giacomo Boni, cit., I, pp. 502-506. ↩︎

- Boni visitò Taranto nel dicembre del 1892 e al vescovo riferì le sue impressioni sulla bellezza delle colonne e dei capitelli della Cattedrale, del Cappellone, del Castello, della separazione e congiunzione delle due città (nuova e vecchia), del canale e del ponte che avevano dato «un tono di grandiosità» (ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 20 dicembre 1892; TEA, Giacomo Boni, cit., I, pp. 417-418. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1 agosto 1895. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, febbraio-marzo 1896. Nell’ambito dello stesso intervento, Boni realizzò anche sei serre, lunghe 33 metri, di cui una sotterranea per le orchidee, «d’aria fredda in comunicazione colle catacombe di S. Agnese» e accessibile tramite una scaletta nel bosco (ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 25 luglio 1896). Sempre a Sant’Agnese l’ispettore completò una serra parabolica, «la più grande della sua specie che si trovi in Italia», dove avrebbe coltivato una parte dei 10.000 bulbi ricevuti da Harlem, nonché una quantità di rose, azalee, gardenie, ecc. (ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 10 dicembre 1897; TEA, Giacomo Boni, cit., I, p. 507). Per la realizzazione della serra si avvalse della consulenza di Pietro Arnaldo Pirotta, direttore dell’orto botanico di Roma (S. VAROLI PIAZZA, Analisi e valorizzazione del parco di Villa Blanc, in AA.VV., Villa Blanc, cit., p. 11). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, estate 1897 (?). Nel parco della villa ricompose un’antica tomba rinvenuta a Tor di Quinto nel 1876, i cui resti stavano per essere venduti come «marmo da lavoro» o come «oggetti d’arte»; integrò la parti mancanti con mattoni rossi e nelle commettiture più larghe fece inserire «un po’ di capperi e terriccio misto a semi di violaciocca,

amorino, papavero, bocca di leone, garofano, biscutella, artemisia, fiordaliso […] e d’altre parietarie dell’antica flora del Colosseo, che abbelliscono i ruderi massicci senza danneggiarli» (G. BONI, Un monumento romano ricomposto sulla via Nomentana, in «Archivio storico dell’Arte», anno III (1897), fasc. III, p. 58). ↩︎ - ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1 agosto 1895; febbraio-marzo 1896. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 23 giugno 1897. In questo periodo Boni dimorava al n. 4 di via XX Settembre in Roma dove si era trasferito nel settembre del 1891 (TEA, Giacomo Boni, cit., I, pp. 367-369). ↩︎

- Nel nuovo appartamento aveva a disposizione anche una camera per ospitare il vescovo. La predilizione per gli uccelli è un tema che ricorre spesso nella corrispondenza (ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, marzo 1895, febbraio/marzo 1896; TEA, Giacomo Boni, cit., I, pp. 517-518). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, gennaio 1901 (?), lettera di Boni inviata dal Foro Romano. Sui rapporti tra Boni e le donne si veda TEA, Giacomo Boni, cit., I, pp. 423-427. ↩︎

- Ivi, II, p. 69. ↩︎

- A.S.D.N., b. 14, Atti dei vescovi, Giuseppe Ricciardi, 1888-1908, 30 agosto (1899). La lettera di Boni è l’unica rintracciata presso l’archivio neretino. Le parole furono talmente significative da essere riprese dal prelato nella lettera di riconoscenza per le manifestazioni di solidarietà dimostrata dal clero della diocesi neretina (7 settembre 1899). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, Corrispondenza, Ricciardi, 10 settembre 1892. Boni confidava in Beltrami per divulgare l’importanza del monumento neretino con la pubblicazione di una serie di fotoincisioni sulla rivista Archivio Storico dell’Arte (E. TEA, Giacomo Boni nelle Puglie, in «Archivio storico per la Calabria e la Lucania», XXVIII, fasc. 1-2 (1959), p. 206). ↩︎

- TAFURI DI MELIGNANO, Ripristino e restauro della Cattedrale di Nardò, cit., p. 32. Dal carteggio si evince che Beltrami non andò a Nardò nel dicembre del 1892 e Boni lo invitò nuovamente (aprile 1893) senza avere alcuna risposta sino ad ottobre del Prima dell’incontro romano, l’architetto milanese ricevette dal vescovo il dono delle manopole di «piuma rudis» ricambiato con una «copia delle illustrazioni del suo progetto pel Duomo di Milano» (ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 14 dicembre 1892; 20 dicembre 1892, 26 aprile 1893 (?); 16 ottobre 1894 (?)). ↩︎

- Vedi telegramma 28 marzo 1893 (?) con quale Beltrami comunicò a Boni (presso palazzo vescovile di Nardò) di non poter partire (A.S.D.N., b. 15). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1893 (ante novembre); 1894 (ante 28 marzo). In quest’ultima missiva Boni raccomandò al vescovo: «Da una parte conviene incoraggiarlo [P. O. Armanini n.d.a.] a studiare, perché di studiare ha bisogno e perché dimostra buona volontà e capacità di imparare. Ma non bisogna scaldargli la testa perché finirebbe come tanti poveri boriosi o semplici trafficanti e finirebbe coll’arricchirsi forse, ma non col giovare allo scopo per cui il Ministero ha speso e spende pel Pensionato. Questo è quanto la coscienza mi suggerisce di dire e mi ha suggerito di fare». Per la cattedrale Boni propose a Ricciardi anche il coinvolgimento del cardinale Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst (1823-1896), al quale era legato anche dalla passione per la conservazione dei monumenti normanni e svevi della Puglia. Boni, infatti, eseguì delle ricerche presso Monopoli per trovare i resti di una torre costruita dai predecessori del cardinale, il quale ricambiò sensibilizzando l’imperatore di Germania sulla conservazione della fortezza di Lucera (20 settembre 1894, cfr. E. Tea, Giacomo Boni, cit., I, pp. 294-298, p. 491). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 1895 (post 19 dicembre 1895). Nella stessa missiva è palese il riferimento a Francesco Bongioannini, «vittima dei birbaccioni che il suo buon cuore non gli lasciava distinguere dagli altri». Nel febbraio del 1896 Boni fece riferimento ad un articolo pubblicato sul «Popolo Romano» relativo alla revoca del decreto di destituzione di Bongioannini (5 febbraio 1896). Sullo stato dell’Ufficio regionale si veda la relazione che Boni scrisse il 20 dicembre 1895 e pubblicata in E. Tea, Giacomo Boni…, cit., I, pp. 484-486. L’incarico durò sino al marzo del 1896, quando il Ministro G. Baccelli, terminata l’inchiesta disciplinare, nominò direttore l’ing. Giovan Battista Giovenale (ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 5 marzo 1896, lettera di Baccelli a Boni; cfr. E. Tea, Giacomo Boni…, cit., I, p. 489). Boni fu richiamato in qualità di commissario presso l’Ufficio regionale di Roma perché il Direttore era stato sospeso per aver riutilizzato in un restauro alcuni marmi antichi del Foro (11 luglio 1898); l’incarico durò sino all’insediamento del Prof. Mazzanti e al termine il Ministro ringraziò Boni anche per le proposte di riordino amministrativo dello stesso ufficio. ↩︎

- Sul ritrovamento del Niger Lapis e sulle polemiche che seguirono si veda G. BONI, Iscrizione latina arcaica scoperta nel Foro Romano, in «Notizie degli scavi», maggio 1899, pp. 151-158. Sull’attività archeologica si consulti il recente volume RUSSO, ALTERI, PARIBENI (a cura di), Giacomo Boni all’alba, cit.. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 28 luglio 1898 (ma 1899). Cfr. TEA, Giacomo Boni, cit., II, p. 31. ↩︎

- Boni l’aveva inoltrato la richiesta per ricomporre l’edicola al Ministro della Pubblica Istruzione sin dal dicembre del 1896 (Ivi, I, p. 540). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 6 ottobre 1898 (?); cfr. TEA, Giacomo Boni, cit., II, p. 5. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 27 aprile 1899; TEA, Giacomo Boni, cit., II, p. 23. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 27 aprile 1899. ↩︎

- Si veda: A. AUGENTI, Giacomo Boni, gli scavi di Santa Maria Antiqua e l’archeologia medievale a Roma all’inizio del Novecento, in «Archeologia Medievale», XXVII (2000), pp. 39-46; G. MORGANTI, Giacomo Boni e i lavori di S. Maria Antiqua: un secolo di restauri, in Santa Maria Antiqua al Foro Romano. Cento anni dopo, a cura di J. OSBORNE, J. RASMUS BRANDT, G. MORGANTI, Roma 2004, pp. 11-30. ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 9 febbraio 1900 (?); cfr. TEA, Giacomo Boni, cit., II, p. 50. ↩︎

- Boni, l’11 gennaio 1899, il giorno dopo la scoperta del Lapis Niger, scrisse al «venerato maestro» inglese per annunciare il ritrovamento e rivelare la «confessione candida» delle sensazioni che precedevano e accompagnavano le sue scoperte nel Foro Romano (TEA, Giacomo Boni, cit., II, pp. 15-17). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 10 marzo 1900. Alla fine dell’anno Boni lamentò il ritardo degli scavi nel Foro a causa dell’eccessiva piovosità autunnale; al vescovo avrebbe inviato il rapporto di un amico e quello personale su Vesta (6 dicembre 1900). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, 6 dicembre 1900. ↩︎

- Nel 1902 Ricciardi scrisse: «I frutti del vostro lavoro siano vostri. Quanto scoprite, rintracciate e trovate degno di essere tramandato agli studiosi, da voi sia illustrato ed, occorrendo, dato alle stampe. Non fate come gli avari che accumulano oro, o come gli antiquari, che hanno la vanità di ammassare oggetti artistici. Quanto fa Boni è d’interesse mondiale. Pubblicate con la stampa sotto il titolo di appunti vostri, e poi svilupperete a miglior agio, ma il vostro sia vostro per merito, vostro per utile. Non è più il tempo dei Mai» (TEA, Giacomo Boni, cit., II, pp. 165-166). ↩︎

- ILASL, Archivio Boni-Tea, “Corrispondenza”, Ricciardi, gennaio 1901 (?) lettera di Boni inviata dal Foro Romano. ↩︎

- AUGENTI, Giacomo Boni, cit., p. 43. ↩︎

- Cfr. A. PARIBENI, Personalità e Istituzioni straniere dalle carte dell’archivio Boni-Tea, in Giacomo Boni e le istituzioni, cit., pp. 33-48. ↩︎