Estratto da “Krínomai. Rivista italiana di storia e critica delle Arti”, n. 1 (Milano, 2025), pp. 147-182.

Premessa

Il decennio Cinquanta-Sessanta del Novecento fu un periodo di grandi cambiamenti di società e costume, dai quali il cinema non poteva rimanere affrancato. In questo contesto di svolte epocali, in quanto genere popolare, è il musical a dipingere i più diversi affreschi della mutata vicenda culturale del nuovo continente. Non è azzardato addirittura affermare che ben più del western («il cinema americano per eccellenza», secondo il titolo di un classico studio del francese André Rieupeyrout) è proprio il musical ad avere le carte in regola per essere definito il genere più americano di tutti. L’epopea dell’Ovest ricopre infatti un arco temporale ampio ma specifico ed un costume altrettanto ampio ma identificabile. Per fantastico che possa essere l’Ovest hollywoodiano, il musical – per sua natura – lo sarà sempre di più, se non altro per la continua lacerazione della verosimiglianza del testo narrativo operata da romanze, duetti, dance routines, ensembles e via dicendo. Intrattenimento, certo, ma nel tempo cartina tornasole di un’epoca e delle sue conquiste come delle sue idiosincrasie, dei suoi modelli sociali che si confondono con miti pubblici mediatici2. Ciò posto, in un momento storico che condurrà dalla fine del cinema classico alla New Hollywood, West side story riesce a realizzare – non è chiaro quanto consapevolmente – una mediazione tra schemi del musical dell’età d’oro e, mediante contaminazioni con la vita reale, l’analisi di temi innovativi per l’epoca quali l’integrazione razziale, il malcontento giovanile e le prospettive di genere.

1 – Romeo e Giulietta a New York. Sharks e Jets come Montecchi e Capuleti

New York, 6 gennaio, 1949. Jerome Robbins mi ha chiamato oggi con un’idea grandiosa: una versione moderna di Romeo e Giulietta ambientata nei quartieri poveri […]. Ma ancora più importante del soggetto prescelto è l’idea di fare un musical che racconti una storia tragica utilizzando esclusivamente le convenzioni e le tecniche del musical, senza mai ricorrere al registro operistico (operatic trap). Potrà funzionare? Non è stato ancora fatto nel nostro Paese. Sono eccitato. Se funzionerà sarà la prima volta3.

Questo è l’appunto che Leonard Bernstein, musicista già famoso, destinato a diventare uno dei più importanti del Novecento, scrisse sul suo diario dopo una conversazione con Jerome Robbins, coreografo, regista, primo ideatore di uno dei più grandi successi di sempre a Broadway e nel cinema. Robbins raccontò in seguito che l’idea originale dello spettacolo gli venne dopo una conversazione con un suo amico attore (molto probabilmente il suo compagno del tempo Montgomery Clift). Alla fine degli anni Quaranta, i due frequentavano l’Actors Studio4 e, racconta Robbins, il suo amico stava preparando un’esercitazione che prevedeva l’interpretazione del ruolo di Romeo. Sempre dal racconto di Robbins, il suo amico (Clift) lamentava, a suo giudizio, la mancanza di vitalità del carattere di Romeo e chiese a Robbins come avrebbe fatto lui a dare nuova vita al personaggio. Robbins, che nel frattempo aveva intrapreso una promettente carriera come coreografo, suggerì allora all’amico di interpretare Romeo come un uomo moderno, che viveva in una New York investita da forti mutamenti sociali e alle prese con il costante aumento della criminalità e del fenomeno delle bande giovanili5. Nel 1949, diventato direttore associato del New York City Ballet, Robbins allestì il balletto The Guests, basato sull’amore proibito fra appartenenti a due diversi gruppi sociali in lotta. Dal colloquio con Bernstein passarono diversi anni; gli impegni di lavoro non permisero a Robbins di sviluppare il progetto, ma il coreografo ne riparlò con Bernstein nel 1955. Ancora dal diario di Bernstein, apprendiamo che il 7 giugno «Jerry [Robbins] non si è ancora arreso. Sei anni di posticipi e rinvii non sono niente per lui. E io sono ancora eccitato6!»

Inizialmente l’idea era di collocare l’intreccio di Romeo e Giulietta nell’East Side, sullo sfondo di un conflitto religioso tra gruppi di giovani, ebrei e cattolici. Robbins e Bernstein erano entrambi di origine russa ebrea, quindi non deve sembrare strano che il primo pensiero sia stato per questa ambientazione. La ricerca di un librettista che potesse andar bene per il progetto (che ancora si chiamava East Side Story) cadde su Arthur Laurents7, già affermato autore di Broadway. Anche se Bernstein non aveva ancora incontrato Laurents, dal suo diario apprendiamo che disse a Robbins: «…conosco Home of the Brave8. Alla rappresentazione io piansi come un bambino9».

Anche Laurents, nelle sue memorie, scrisse che la presenza di Bernstein nel progetto fu uno dei motivi più forti che lo spinsero ad accettare e partecipare: «…Io volevo piacergli. Io volevo lavorare con lui10».

L’ennesimo rallentamento fu dovuto alla messa in discussione dell’intera storia e della sua ambientazione; a un certo punto l’East Side e i conflitti religiosi sembravano inadatti e obsoleti. Dalla lettura di un articolo di giornale che parlava di una rissa fra gang rivali, si decise allora di trasportare la storia nel West Side della metropoli newyorkese e di modificarne profondamente la tematica: da un conflitto basato su radici religiose a una battaglia fra bande giovanili.

Ancora ci viene in soccorso il diario di Bernstein, 25 agosto 1955:

Ho avuto una lunga riunione con Arthur Laurents oggi […] ormai abbiamo abbandonato l’intera premessa basata sul conflitto fra ebrei e cattolici, che non ci pareva molto fresca, e abbiamo pensato a un’alternativa che credo sarà quella giusta: due gang di giovani teppistelli, una composta da portoricani, l’altra da sedicenti ‘americani’. All’improvviso tutto ha iniziato a prendere vita. Sento i ritmi, le pulsazioni e, soprattutto, sto iniziando a percepirne la forma11.

Mancava a questo punto un paroliere. Al gruppo composto da Bernstein (musiche), Robbins (coreografie) e Laurents (libretto), si aggiunse così Stephen Sondheim, compositore e paroliere, che si sarebbe occupato dei versi delle canzoni e che colpì Bernstein fin dal primo incontro per il suo spiccato talento. Di nuovo dal diario di Bernstein, 14 novembre 1955:

Un giovane paroliere chiamato Stephen Sondheim è venuto oggi e ha cantato per noi alcune delle sue canzoni. Che talento! Penso che sia l’ideale per questo progetto. La collaborazione cresce12.

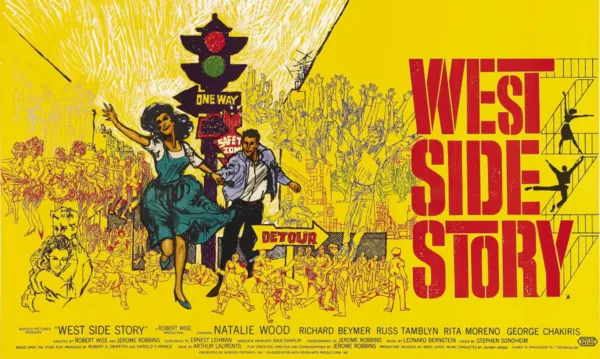

A questo punto, dopo non poche fatiche per convincere i produttori, il musical debuttò a Broadway, Winter Garden Theatre, il 26 settembre 1957. Il successo fu immediato. Le repliche saranno 732 e le tournée all’estero saranno moltissime, a cominciare da quella nel Regno Unito che – fino al 1961- collezionò oltre mille repliche. Sebbene oggi sembri un fatto automatico, l’adattamento dall’opera di Broadway a un film, alla fine degli anni ’50, fu un banco di prova pieno di insidie per Walter Mirisch, Robert Wise, Jerry Robbins, Saul Chaplin. Nonostante a Broadway West Side Story avesse raggiunto una notevole popolarità, le melodie del duo Bernstein – Sondheim non erano così familiari al pubblico del cinema. Inoltre, alla fine degli anni Cinquanta, il musical classico hollywoodiano non stava vivendo un periodo positivo. Il celebre Arthur Freed, della MGM, che aveva prodotto Singin’ in the Rain, Funny Face (Cenerentola a Parigi – 1957), produsse il suo ultimo musical nel 1958, Gigi (Id. – 1958) e poi sciolse la celebre Arthur Freed Unit, specializzata in questo genere di produzioni. Inoltre si erano affermati i c.d. teen movie musical, sull’onda dei film con Elvis Presley, che ebbero un incredibile rapporto costi di produzione/incassi al botteghino; Love me Tender (Fratelli Rivali – 1956); Jailhouse Rock (Il delinquente del rock’n roll – 1957); Flaming Star (Stella di fuoco – 1960), solo per ricordarne qualcuno. In questo periodo l’unico tentativo di musical cinematografico classico fu l’adattamento del lavoro di Gerwshin Porgy and Bess (Id. – 1959), che ebbe una modesta accoglienza e si rivelò un insuccesso al botteghino.

Oggi, a distanza di oltre sessanta anni, West Side Story può essere riletto come uno dei primi tentativi di proporre il tema, innovativo per l’epoca, della multirazzialità e della povertà urbana (erano ancora gli anni del togetherness), ma nel 1959 non mancarono invece le accuse di razzismo. All’epoca il tema dei diritti civili per le comunità afroamericane, i movimenti per la parità degli Ispanici, non erano ancora gli argomenti centrali della discussione pubblica degli USA. La questione della violenza giovanile, poi, fu utilizzata da Hollywood più per gli aspetti sensazionalistici che per farne una riflessione seria e fedele alla realtà. È evidente, da questi presupposti, come una produzione fedele artisticamente all’originale teatrale e molto costosa, come era West Side Story, costituiva un vero e proprio azzardo per l’epoca. Robbins scrisse:

was a believable and touching work because of the special poetic conventions wich were inherently theatrical. The problem is now to find a new set of conventions, inherently cinematic, which will also convey the essence is not in any of its separate elements… but in their organic unity13.

Una delle più grandi difficoltà era quindi capire come rendere una coinvolgente ed emozionante produzione teatrale di successo in una altrettanto coinvolgente ed emozionante produzione cinematografica. Le dinamiche della fabbrica dei sogni di Hollywood erano molto diverse da quelle di Broadway, anche per un artista della forza di Robbins. La produzione volle affiancargli alla regia un professionista già affermato come Robert Wise (Somebody Up There Likes Me, Lassù qualcuno mi ama – 1956), ma Robbins ebbe molta libertà d’azione, soprattutto la possibilità di scritturare quasi tutti i ballerini dell’opera teatrale che lui aveva diretto a New York o nell’edizione londinese. Gli altri attori inserititi nel cast andarono a completare i ruoli degli Jets e degli Sharks e durante le riprese capitò che qualche ruolo fu cambiato.

Nel documentario West Side Story Memories (Ricordi di West Side Story – 2003), incluso in un’edizione speciale del DVD, sono ricostruiti, attraverso le testimonianze di molti dei partecipanti all’impresa, i momenti chiave della realizzazione del film e uno degli aspetti più evidenziati è senza dubbio la maniacale direzione di Robbins delle scene dei balli. Ogni scena era provata e riprovata; la ricerca dell’inquadratura migliore, i movimenti di ballo in un set “reale”, fuori dal teatro e dai set cinematografici, richiedevano tecniche non convenzionali. Uno degli aspetti chiave di West Side è comprendere se davvero rompesse gli schemi del film musical classico, in un periodo che metteva in discussione l’intero apparato degli studio-system.

Le testimonianze di alcuni degli autori dell’opera, raccolte nel documentario West Side Story memories, danno utili indicazioni in merito a questo tema.

Arthur Laurents: «non credo in molti principi, però credo che il contenuto determina la forma, ed è stato proprio il contenuto a plasmare la forma di questo musical. Non si poteva parlare di omicidi, scontri, tentati stupri, pregiudizi, odio razziale seguendo lo stile dei musical tradizionali».

Hal Prince, coproduttore teatrale: «Nel caso di West Side Story, vedere per la prima volta un cast così giovane fu sbalorditivo. Chiaramente fu merito dell’enorme lavoro di Jerry [Robbins]».

Greg Lawrence, autore di Dance with Demons, a Life of Jerry Robbins: «Questo musical non aveva niente a che fare con le canzoni e le coreografie dei film di Kelly e Astaire. Si trattava di un gruppo di giovani artisti che si esibiva con uno stile da un lato molto attuale, considerando i balli di gruppo in voga a quei tempi e dall’altro molto sensibile a influenze più classiche, come la danza classica o quella jazz».

Infine, a significare come, spesso, cambiamenti significativi non avvengano del tutto volutamente ma come risultato di un progetto che, in corso d’opera, muta la sua forma in funzione delle esigenze e delle riflessioni, è indicativo quanto dichiarato da Sondheim: «Molti pensano che parli di pregiudizi, forse è vero a livello di testa ma l’aspetto fondamentale è un altro: è il teatro, il modo di usare la musica, le canzoni e il libretto e di fonderli ottenendo qualcosa di nuovo. Non cercavamo un’innovazione. È solo andata così».

West Side Story, insomma, per caso o meno, rompe gli schemi consueti del musical, tanto che per uno studioso come Franco la Polla, ne segna la fine:

Sulla natura onirica del cinema ci si è intrattenuti fin troppo, ma mai abbastanza da eliminare un ambiguo concetto di supposto “realismo” (Jakobson docet). Ora, dai film di Busby Berkeley a Brigadoon (id. – 1954) di Minelli lo spazio e la retorica della verosimiglianza conflagrano vistosamente, denudando l’onirismo dell’immagine cinematografica non in opposizione a ciò che da essa apparentemente si differenzia, ma potenziandone le qualificazioni. In certo senso, il Musical inscena la versione onirica di una qualunque, affidando non solo alla parola ma anche (in tutto o in parte) alla musica e alla danza la traduzione emozionale delle azioni che, diversamente sarebbero entrate nel regno della verosimiglianza. Dunque, si passa così dalla produzione di immagini cui è sotteso un Immaginario alla produzione di un Immaginario senza mediazioni. Un sogno al quadrato. Il musical denuncia senza remore i valori immaginari che urgono e sostanziano l’immagine cinematografica […] Ora, West Side Story, al di là delle belle coreografie di Jerome Robbins e dell’apprezzabile musica di Leonard Bernstein, ha commesso l’errore di evitare, come di norma, l’effetto di verosimiglianza, ma nel contempo di strutturarsi come metonimia del reale. Tutto è “reale” nel film, tranne l’incontro dei due giovani al ballo: non a caso la sequenza più classicamente musical dell’intera pellicola che per concezione rimanda, certo con meno successo, a quella dell’incontro fra Kelly e la Charisse in Singin’in the Rain, attraverso un processo operativo che è di pura e semplice stilizzazione […] in altre parole non c’è codice ma solo esaltazione dell’immagine in termini di canto e/o danza14.

La Polla rientra tra quegli studiosi che ritengono “estinto” il genere, mentre altri sono propensi a parlare di “nuove prospettive15”.

Se intendiamo il musical non come sospensione della realtà ma pienamente calato in essa, questo secondo punto di vista diventa quello più condivisibile. Che poi West Side Story non sia motivato da ragioni socio politico culturali, come quelle dei registi francesi della nouvelle vague, rientra nelle logiche dell’ambiente cinematografico USA, dove anche durante gli anni della New Hollywood, quasi tutto avviene in un quadro industriale e commerciale. La testimonianza di Sondheim sembra proprio avvalorare questo concetto. Rick Altman colloca, come detto, il film tra i folk musical e, del resto, per la centralità narrativa dei numeri musicali, per lo stile dei balletti che si rifanno ai canoni nati e sviluppati proprio con la nascita e la crescita del folk musical, il film resta saldamente dentro quel sottogenere. Probabilmente Altman ritiene che nel film il rispetto delle convenzioni sia preponderante su quello dei nuovi canoni tanto che, nell’indicare proprio il decennio Sessanta-Settanta come lo spartiacque dove si modifica il folk musical, non cita West Side Story:

[…] these quasi-utopian musical of the thirties are matched by another group, this time from the sixties and seventies, that so stress the realistic aspect of american of American life that they threatent abandon the musical’s stylized nature all together. When Elvis Presley and Mary Tyler Moore play a blasè doctor in a New York slum and a catholic nun committed both to social work and her wows of chastity, then the conventions of the musical are clearly being stretched to the breaking point (Change of Habit). In Nashville they are snapped cleanly in two: too much realism threatens a film with twenty-seven separate numbers wich takes place in the capital of American folk music […]16.

Nel 1961 il film ebbe un successo oltre le più rosee aspettative, con incassi da vero blockbuster. Anche prima della sua uscita in sala, le aspettative erano così alte che il «Los Angeles Times» aveva scritto «…se una produzione può far rivivere i fasti delle vecchie glorie di Hollywood, quella è West Side Story…».

Lo stesso avvenne dopo l’uscita a New York il 18 ottobre 1961 e a Los Angeles il 13 dicembre dello stesso anno. Bosley Crowther, giornalista e critico cinematografico statunitense, aveva definito il film «… a dir poco un capolavoro cinematografico…». Il successo fu incredibile e culminò con le dieci statuette vinte agli Oscar del 196217 eppure, nonostante questo, il film non ha ricevuto dagli studiosi l’attenzione che sembrava meritasse. West Side Story versione cinematografica non riveste un ruolo importante per gli studiosi del musical. Lo stesso Rick Altman, nel suo American Film Musical, analizzando nei minimi dettagli la struttura del genere musical cinematografico, relega brevemente West Side Story nei folk musical, un sottogenere di cui l’esempio principale rimane Oklahoma! (Id. – 1955). Gli elementi del folk musical «are borrowed from the American past and colored by a euphoric memory18».

Altman classifica West Side Story come folk musical perché tratta uno specifico aspetto esclusivo della cultura americana. West Side Story ha certamente una struttura di base ancora prevalentemente classica, però è indubbio che, se non sono ancora i tempi dei lavori di Bob Fosse o di un’opera come Nashville, in altre parole l’altra faccia del folk con l’esibizione, attraverso la musica, della «parte più pacchiana della società americana19», il musical del 1961 segnò

[…] uno stacco netto tra la tradizione del grande musical, sospeso tra realtà e sogno, degli anni ’40-’50 e le successive innovazioni del genere, culminate nelle ultime realizzazioni di Bob Fosse. Con West Side Story, la tipica commedia musicale finiva; a celebrarne le esequie erano una storia classica calata un po’ artificiosamente nelle tensioni razziali di una moderna metropoli […]20.

L’inquadratura iniziale molto lunga (quattro minuti e mezzo) mostra un disegno di linee verticali diseguali e spezzate su uno sfondo colorato che variamente si trasforma in ruggine, giallo, rosso, violetto, azzurro, verde, arancio. Intanto la musica intreccia temi musicalmente assai diversi. È un’ouverture che anticipa i brani dell’intero film, intreccia melodie e ritmi assai diversi. Appena si materializza la scritta West Side Story, il gioco di linee si svela come la stilizzazione grafica di Manhattan, il cuore di New York, ripresa dal mare e dall’alto, l’estremo meridionale in primo piano. Subito dopo, con una carrellata a picco dall’alto sono inquadrati vari luoghi significativi, famosi anche grazie alla presenza in tanti altri film celebri (Central Park, la tomba di Grant, lo Yankee Stadium) insieme a luoghi meno riconoscibili e a strade e ponti che si intersecano e si sovrappongono, percorse da moltitudini di veicoli in lungo e largo senza soste. La macchina da presa scende e non si sofferma nella scintillante Broadway, presente nelle scene di molti backstage musical e neppure nella magica città di On the Town (Un giorno a New York – 1949). Siamo invece nella zona, all’epoca, povera e degradata dell’Upper West End; vedremo una città dura e violenta, anche se la scenografia, ricostruita in due strade limitrofe e in studio, eliminerà gli scorci più degradati. Solo qualche graffito sui muri, qualche scatola sui marciapiedi, un realismo non troppo accentuato. In un campo da gioco ci sono i giovani della banda degli Jets, palesemente temuti dagli altri ragazzi, che camminano, già a passo di danza con il loro capo Riff. Ritmano il loro movimento schioccando le dita a preludio dell’inizio del balletto che, attraverso i movimenti del corpo, esprime già il senso di dominio nel quartiere. Appena dopo, mostrando immediatamente la contrapposizione, ci è mostrata la banda rivale, sono i portoricani degli Sharks. Una sequenza di provocazioni, scontri fisici per il controllo del territorio; la scena è una di quelle che nel film più ricorda da vicino l’originale shakespeariano. Lì la rissa è conclusa dall’arrivo del principe, qui meno nobilmente è la polizia che seda la lotta. Come afferma Susan Smith, «un esempio notevole di drammatizzazione, da parte di un musical MGM, dei processi attraverso i quali la bianchezza degli spazi viene sia affermata che contestata tramite i movimenti ispanici mentre si muovono nelle strade di Manhattan…»21.

La trama, con l’amore contrastato tra Tony, amico fraterno di Riff, il capo degli Jets e Maria, sorella del capobanda dei portoricani Sharks, Bernardo, si snoda intorno a questa rivalità. I bianchi, gli Jets, immigrati di seconda o terza generazione, italiani, polacchi, irlandesi, autoproclamatisi WASP22 contro gli Sharks, portoricani, immigrati dell’ultima ora, da poco arrivati dalla loro isola, che non riconoscono la supremazia dei WASP e si ribellano al razzismo di cui sono fatti oggetto. Anche se rispetta le linee principali del dramma shakespeariano, la storia non ne conserva il linguaggio originale. I legami esistono poiché equivalenze tematiche attraverso la libera ripresa dei passaggi narrativi più importanti (e più noti). Così l’incontro tra i due protagonisti avverrà al ballo; Bernardo ucciderà Riff, così come Mercuzio viene ucciso da Tebaldo; Tony pugnalerà Bernardo con la stessa furia vendicatrice con cui Romeo si scaglierà a sua volta contro Tebaldo. Il proprietario del bar frequentato dalle due bande, Doc, può essere considerato il moderno Frate Lorenzo che cerca di aiutare i due giovani innamorati. La scena del balcone, la più famosa del dramma del Bardo, è rappresentata con l’appuntamento segreto di Tony e Maria sulla scala antincendio del palazzo, dove lei vive. Anita, la combattiva fidanzata di Bernardo, di cui a volte contesta l’autorità, ricorda, quando è complice di Maria per nascondere l’amore clandestino di quest’ultima, la Nutrice dell’originale, che aiuta gli innamorati nei loro incontri segreti. Per non perdere il legame con la fonte shakespeariana e per avere la maggiore intonazione realistica rispetto al genere, West Side Story si discosta dal classico folk musical. Lo scostamento principale è nel finale tragico; il male che minaccia la felicità non è sconfitto, anche se la sopravvivenza di Maria ne riduce i termini del trionfo: «The joyous nature of the folk world is compromised by characters as diverse […] gang warfare (West Side Story, Grease) […]23».

La famiglia e i legami tra generazioni sono importanti nel folk musical e anche Shakespeare, attraverso i genitori di Giulietta, Frate Lorenzo e il principe, aveva riconosciuto l’autorità adulta, dei parenti e della società. Nel film gli adulti sono invece figure secondarie, i genitori di Maria sono prima una voce fuori campo e poi dei fantocci, come i genitori di Tony nella simbolica e solitaria scena del matrimonio dei due giovani. Oppure sono figure deboli, non costituiscono riferimenti positivi, addirittura sono dei nemici. Doc, il proprietario del bar è diviso tra la riprovazione del comportamento dei ragazzi e la volontà di comprendere e aiutare, non riesce a farsi ascoltare. Come dice uno degli Jets, non sono stati i giovani a costruire questo mondo e gli adulti, cioè i parenti, i giudici, gli assistenti sociali sono impietosamente presi in giro mentre la polizia ha un atteggiamento che incoraggia, anziché trattenere, la rivalità tra le due bande24.

La comunità non è intesa nella sua totalità intergenerazionale come nel Romeo e Giulietta originale, qui è quella dei ragazzi, dei loro legami amorosi/sessuali, delle amicizie tra ragazze e non c’è posto per gli adulti. Romeo non riceve la notizia della finta morte di Giulietta per un caso; nel film è Anita a causare la corsa suicida per le strade di Tony, che crede Maria morta. La tragedia non è dovuta al caso, ma a comportamenti che sono dovuti al rifiuto dell’altro, dove gli adulti non ricoprono alcun ruolo. Anita, nonostante il dolore per la morte di Bernardo e dopo un drammatico duetto con Maria dove la sua furia si contrappone alla supremazia dell’amore sostenuta dall’altra, accetta di portare un messaggio di quest’ultima a Tony. Le provocazioni degli Jets, che si spingono fino a minacciare lo stupro, costringono Anita a mentire. Afferma Laurents: «La cosa di cui sono più orgoglioso nel modo di raccontare la storia è il perché lei non riesce a far avere il messaggio a Tony: a causa del pregiudizio. Penso sia meglio dell’originale»25.

«…In the familiar context created by the folk musical, even the world’s largest city can be tamed and made to appear no more than a slightly bigger version of one’s hometown»26. Così Rick Altman indica la rappresentazione della comunità nel folk musical. West Side Story, invece, si svolge prevalentemente nelle strade e in luoghi pubblici: il campo da gioco, le scale e la terrazza del palazzo, dove abita Maria. La palestra del ballo, il locale di Doc. Per Jets e Sharks non c’è un’appartenenza a prescindere, l’Upper West End di New York è uno spazio che i primi devono costantemente difendere mentre i secondi devono cercare di appropriarsene per rivalersi contro un paese che, dietro il mito dell’American Dream, della Togetherness, si è rivelato un finto eden consumista e razzista che li rifiuta, come i ragazzi cantano nel duetto con le ragazze che invece criticano l’idealizzazione dell’isola natale di Portorico e sono contente di vivere a New York.se l’amore nel folkmusical è possibile solamente nel contesto familiare27 come scrive Altman, nell’Upper West Side la distanza tra i due gruppi è insanabile e dove non c’è un quadro familiare definito vince l’odio e non c’è posto per l’amore: «L’odio, non l’amore, è la moneta di scambio in uso in West Side Story».28. Secondo Wilfred Mellers, questo elemento è espresso al meglio, anche musicalmente, nei passaggi «frammentati e concitati» degli Jets e in quelli «vitali in modo animale, con impulso armonico, concitati e asciutti» come quelli degli Sharks29. L’odio tra le due bande, la loro violenza che arriva al quasi stupro nei confronti di Anita, tentativo di possesso dell’uomo sulla donna con la forza, massimo sfregio al corpo femminile, gli atteggiamenti sessisti di Bernardo verso Maria, costituisce la spiegazione dell’impossibilità dell’amore tra Tony e Maria. Non a caso sono i passaggi dove si indugia al sentimentalismo, Maria, oppure la scena del matrimonio, One Hand, One Heart, momenti del film dove la storia di Maria e Tony è dominante, che virano verso lo sdolcinato, l’artefatto, il ridicolo, con un’enfasi esagerata che invece di esaltare l’amore ne mostra l’impossibilità: Tony: «Ti porterò via, lontano da qui. Finché i muri e le strade non scompariranno».

Tony e Maria: «Da qualche parte ci deve essere un posto in cui possiamo sentirci liberi. Da qualche parte ci dovrà pur essere un posto per me e per te». […] «C’è un posto per noi, da qualche parte un posto per noi. Pace, serenità e aria fresca ci aspettano da qualche parte. C’è un tempo per noi. Un giorno ci sarà un tempo per noi. Tempo da passare insieme, un tempo libero. Da qualche parte noi troveremo un nuovo modo di vivere, un modo per perdonare, da qualche parte».

Un percorso di lettura poco battuto è infine quello della lettura in prospettiva camp. Il camp è una pratica interna alla cultura omosessuale che ruota intorno all’opposizione tra il romanticismo e la disillusione, tra la serietà e la mancanza di quest’ultima, tra l’autenticità e la non autenticità, tra l’intensità non ironica del desiderio gay di una bellezza mascolina e l’ironico sgonfiamento di questa intensità dove, se si esamina la forma separata dal contenuto e si gode dello stile rifiutando il contenuto come banale, la storia d’amore eterosessuale, con i due protagonisti che sembrano trovarsi in un mondo diverso quando i loro sguardi si incontrano, rappresenta una realtà palesemente idealizzata e desiderabile30. Emerge, quindi, una nuova e diversa lettura:

[…] da un lato facendo propria la gioia di Maria, la sua esaltata sensazione di essere “pretty, and witty, and gay”, d’improvviso e quasi magicamente incantevole e brillante e felice perché ha conquistato un ragazzo davvero stupendo (vedi Miller 1998 pp.44-46 che gioca con la doppia valenza aggettivale e avverbiale di “pretty” in “a pretty wonderful boy”); dall’altra identificando nell’impossibilità del lieto fine un segno della condizione gay in un mondo, siamo negli anni Cinquanta, che non li accetta: i versi di Somewhere sembravano parlare direttamente dell’esperienza gay prima dell’epoca della liberazione. Nel 1996, fu una delle canzoni scelte per il primo matrimonio di massa omosessuale di duecento coppie a San Francisco, celebrato dal sindaco della città Willie Brown (Kaiser 2007, p. 93)31.

Partendo dalle teorie citate nel libro di Kaiser e dai suoi riferimenti alla «metropoli gay» negli anni 1940-1966, emergerebbe quindi, come tema nascosto di West Side Story, l’amore proibito, e, in effetti, va rilevata la centralità dei rapporti omosociali se non omosessuali tra i maschi del film.

Per essere un adattamento teatrale di un’opera cinematografica, West Side Story è fondamentalmente (e insolitamente) fedele, per forma e contenuto all’originale, sia per il testo sia per i balletti. Non ci sono tagli rilevanti, se si eccettua l’importante adattamento a duetto di Somewhere, ma parecchie cose sono ri-arrangiate, integrate o diversamente elaborate per lo schermo. Di seguito le più indicative:

- L’inizio del film è un pastiche che nello spettacolo teatrale è inesistente.

- Il prologo sullo schermo dura più del doppio che a teatro, con coreografie, musica e azioni aggiunte.

- Cool è ora cantata da Ice, un nuovo personaggio che è subentrato a Riff come capo degli Jets. Il brano ora è dopo la rissa invece che prima, così che il comando “coolly cool boy” aggiunge altra intensità sulla scia degli omicidi di Riff e Bernardo, con la paura e la frustrazione che ghermisce i ragazzi e le ragazze degli Jets.

- Il brano satirico Gee, officer Krupke, a sua volta scambiato di sequenza con Cool, è ora cantato da Riff (invece di Action), prima della rissa e non dopo. Questo nuovo ordine piacque a Sondheim, il quale sosteneva che «dei ragazzi che corrono dopo aver assistito a due omicidi, non indugerebbero dietro una recinzione cantando una canzone comica».

- America è spostata tra Maria e Tonight (che nell’originale teatrale sono consecutive). Gli uomini sono aggiunti al balletto, dando così una componente sessuale maggiore, mentre i testi più incisivi conferiscono una più forte carica satirica.

- I Feel Pretty è spostata prima della rissa invece che dopo, con Maria al colmo della gioia per aver incontrato Tony. Ma in questa posizione non ha lo stesso impatto emotivo che aveva a teatro, quando il pubblico sa che il ragazzo che lei adora ha appena accoltellato suo fratello nella rissa.

- Somewhere che a teatro è un balletto con voce solista e resa corale, non è presente nel film. Qui è eseguito come un duetto tra Tony e Maria.

- Velma e Graziella si scambiano i loro compagni. Velma è la ragazza di Riff nell’originale teatrale, mentre lo è di Ice nel film. I nomi di Anxious, Nibbles e Moose a teatro sono “latinizzati” come Loco, Rocco e Del Campo nel film.

- Ernest Lehman scrisse nuove parti di testo, inserite in molti punti della sceneggiatura per rendere più esplicito ciò che Laurents semplicemente suggeriva nel suo libretto teatrale. (Per esempio, Ice descrive le prodezze di Tony in una precedente rissa con un’altra gang).

- Alcuni dialoghi del testo teatrale furono ritenuti potenzialmente offensivi e quindi edulcorati se non tolti nel film. In The Jet Song le parole «The whole, ever mother lovin street» diventano «The whole buggin’ ever-loving street». Tony e Riff consacrano la loro amicizia dicendo “birth to Earth”, insignificante sostituto di “sperm to worm”, (molto più colorita). In un verso di Gee, Officer Krupke la frase “My father is a bastard/My ma’s an S.O.B../My grandpa’s always plastered/My grandma pushes tea” diventa “My daddys beats my mommy/My mommy clobbers me/ My grandpa is a Commie/My grandma pushes tea”.

- Il testo di America fu sostanzialmente modificato e nel film la scena è girata con uomini e donne, mentre a teatro è eseguita da Anita e le sue amiche. Alcune frasi dell’originale furono ritenute offensive per i Portoricani, “Puerto Rico, you ugly island, island of tropical diseases” così divenne Puerto Rico, my heart devotion, let it sink back in the ocean” mentre “ crying and the bullets flyng” fu riscritta come “And the sunlight streaming and the natives teeming”. Anita celebra le meraviglie e non le delusioni della vita negli Stati Uniti in un battibecco musicale con Bernardo, che invece replica con amarezza parlando delle poche opportunità a del razzismo che esiste verso i Portoricani (Sondheim spiegò in seguito che il testo della canzone nel film è quello che originalmente scrisse per il teatro ma che poi fu modificato). Le parole di Anita ora sono «lots of new housing and more space where you can have a terrace apartment and life can be bright while you are free to be anything you choose». Invece Bernardo vede «lots of doors slamming in our face, and freedom only to wash dishes and shine shoes . Survival depends on if you can fight, get ride of your accent, and stay on your own side. The coup de grace. The american dream is only available if you’re all while in America».

Le recensioni dell’epoca, subito dopo l’uscita del film, aiutano a comprendere la critica cinematografica dell’epoca e anche ad approfondire meriti e demeriti del film. Ci furono critiche positive entusiastiche mentre le negative stroncarono il film in un modo molto brutale. Complessivamente le critiche positive furono notevolmente superiori a quelle negative. Oltre a vincere dieci Oscar, tre Golden Globe awards (compreso quello come miglior film), il premio Directors Guild of America (miglior regia, assegnato dall’associazione registi d’America), West Side story ricevette il New York Film Critics Circle Award come miglior film del 1961.

2 – Integrazione razziale, bande giovanili e prospettive di genere in West Side Story

Il 4 novembre del 1946 la rivista «Time» scriveva:

Il cuore del diciottesimo distretto elettorale di Manhattan è un ghetto infestato dal crimine e dai topi chiamato East Harlem. Le orde di italiani, portoricani, ebrei e negri che ci abitano hanno sempre votato repubblicano. Ma nell’ultimo decennio ha preso il potere una nuova forza: la variopinta macchina elettorale di Vito Marcantonio32, il deputato deforme, dagli occhi iniettati di sangue e dalla voce stridula amico dei comunisti. I gangster, i magnaccia e gli spacciatori di droga che lo sostengono lo chiamano l’‘Onorevole Fritto Misto’ («National Affairs» 1946).

A parte il violento attacco contro il politico italo americano che fino alla sua morte, nel 1954, fu uno dei principali attivisti per i diritti delle minoranze etniche e per primo sensibilizzò i portoricani di New York fino a diventare un acceso sostenitore dell’indipendenza di Porto Rico nel Congresso degli Stati Uniti, «Time» coglieva nell’articolo un problema reale: subito dopo la seconda guerra mondiale, la zona nordest di Manhattan era un insieme di comunità immigrate senza pari al mondo. In particolare le due comunità la cui coesistenza presentava la maggiore criticità erano quelle degli italiani e dei portoricani. East Harlem ospitava in quel periodo la più grande comunità portoricana fuori dall’isola con circa 50.000 persone e la più grande italiana nell’emisfero occidentale con circa 70.000 provenienti dall’Italia, immigrati di prima e seconda generazione. Gli scontri tra le due etnie abbondavano. Le bande giovanili dei due gruppi si davano battaglia per le strade del quartiere in difesa di quello che ritenevano essere il loro territorio. Portoricani e italiani competevano poi per l’accesso alle risorse messe a disposizione dalle politiche sociali del New Deal, e in particolare per l’assegnazione delle case popolari, che alla fine degli anni Cinquanta avevano a East Harlem la più alta concentrazione di tutti gli Stati Uniti.

In generale, come ultimi arrivati nel quartiere, i portoricani trovarono il potere politico locale saldamente nelle mani degli italiani che lottavano per affermare la loro identità di americani bianchi, appena conquistata e ancora incerta, difendendosi anche violentemente dai nuovi arrivati, dalla pelle più scura, più poveri e più incapaci di parlare inglese, ma con cui dovevano condividere sempre più spesso le strade, le case, le scuole e le chiese di East Harlem. Come erano arrivati i Portoricani negli Stati Uniti e qual è la singolarità del loro percorso verso la terra promessa? A differenza delle immigrazioni dall’Europa, Italia, Irlanda, Est Europa, Portorico rappresenta un caso a parte che vale la pena cercare di riassumere.Puerto Rico, dopo quattrocento anni di dominazione spagnola, fu ceduta agli Stati Uniti nel 1898, nel quadro degli accordi di pace del Trattato di Parigi, seguiti alla conclusione della guerra ispano-americana33. Gli Stati Uniti si impegnarono da subito a dimostrare come il loro sistema di vita fosse la chiave di volta per risolvere i problemi del sottosviluppo dell’isola, la cui economia si basava sull’agricoltura. Ecco le parole del Maggiore Generale Nelson Appleton Miles (l’uomo che aveva sconfitto Geronimo), vittorioso comandante degli USA contro la Spagna, solo tre giorni dopo l’invasione di Portorico:

It is not our purpose to interfere with any existing laws and customs that are wholesome and beneficial to your people so long as they conform to the rules of military administration, of order and justice. This is not a war of devastation, but one to give to all within the control of its military administration, of order and justice. This is not a war of devastation, but one to give to all within the control of its military and naval forces the advantages and blessing of enlightened civilization34.

In realtà gli Stati Uniti avevano ben altri obiettivi e quest’accordo non fu mai rispettato. Gli Americani, in conformità a una precisa strategia politica, volevano stabilire un collegamento permanente con l’isola e vi installarono una base militare e un deposito di armi nucleari. Il controllo dell’attività economica, con l’imposizione della produzione monocultura di canna da zucchero, peggiorò ulteriormente la situazione del paese a esclusivo vantaggio degli USA. Portorico divenne una riserva di manodopera a basso costo e la conseguenza fu l’aumento del tasso di povertà delle famiglie portoricane, con poche eccezioni. Nel 1952, a seguito di un referendum farsa, i portoricani scelsero di diventare un Estado Libre Asociado, che conferì all’isola un ambiguo status giuridico, poiché non può dirsi una colonia, ma neanche uno stato indipendente e neppure il cinquantunesimo Stato Americano35. Comunque i portoricani sono, dal 1952, cittadini americani36 e questo ha favorito una consistente emigrazione verso gli USA, sostanzialmente iniziata nel 1900 ma che è aumentata dopo il 1952 e che cresce o decresce in funzione della necessità degli Stati Uniti di manodopera a basso costo. Questo fattore non è cambiato fino ai giorni nostri. La ricerca di lavoro stabile, la volontà di accedere al sogno americano, costituiscono una costante del popolo portoricano. Come è ovvio, molti non riuscirono a migliorare le proprie condizioni di vita, perché la realtà circostante, che li ha visti relegati nelle zone degradate delle città USA come Spanish Harlem o altre, non gli ha consentito di avanzare socialmente. Molti rimangono ancora coinvolti in realtà dove prevalgono povertà e criminalità.

Come abbiamo visto, non tutti riconoscono a West Side Story il merito di aver descritto, dietro le coreografie scintillanti e le musiche coinvolgenti, questa realtà che connotava la società americana del secondo dopoguerra. Invece, pur con tutti i limiti di una rappresentazione che si rivolgeva, soprattutto il lavoro cinematografico, a un pubblico popolare, i rimandi ai disagi della condizione dell’immigrato non mancano. Il testo di America, ad esempio è molto espressivo in questo senso. Bernstein amava la cultura latina che apprese nei suoi frequenti viaggi e attraverso gli insegnamenti di sua moglie Felicia, sudamericana di nascita.

Sembra che al ritorno da uno di questi viaggi avesse parlato a Sondheim di un tipo di danza molto ritmata, chiamata huapango37:

fired up […] by a dance rhytm he had heard called huapango, wich seemed a perfect choice for the song, and was. What i didn’t know at the time was that he had written the tune years earlier for an unproduced ballet called conch Town38.

Sondheim racconta che inizialmente la canzone doveva essere una danza a due tra Bernardo e Anita, per rafforzare, secondo lui, il carattere ironico della rappresentazione degli aspetti negativi della vita degli immigrati in America. Alla fine, però, Robbins ritenne che il numero dovesse essere modificato prevedendo la sola presenza delle donne degli Sharks, per bilanciare le parti dove erano presenti gli uomini. Così Bernardo fu sostituito da una Rosalia un po’ svagata e Anita assunse una connotazione fumettistica. Sondheim, a questo punto, riscrisse il testo secondo questa differente messa in scena.

Se nella versione iniziale Anita dichiarava tutto il suo entusiasmo per la sua terra d’adozione e Bernardo, sarcasticamente, ribatteva evidenziando tutte le difficoltà che esistevano per uno straniero di pelle scura, adesso Rosalia soffre per la nostalgia di Portorico mentre è Anita che con sarcasmo ribatte la romantica visione della terra natia e canta le lodi della vita negli Stati Uniti. Il film ritornò alla versione originale, anche se con le modifiche di alcune frasi, come riportato nel paragrafo precedente. Non credo sia in discussione, concordando del resto con quanto affermato dallo stesso Sondheim, come il testo del film sia quello più incisivo e denso di significati (ancora tristemente attuali). Modifiche a parte e sebbene con una struttura convenzionale il brano ha rappresentato, nel 1960, una voce fuori dal coro al pensiero comune degli Stati Uniti come la terra promessa piena di opportunità, tra american dream e togetherness.

Attaccare questi stereotipi non sulle pagine di una rivista di un circolo di intellettuali liberal, ma attraverso la forma di spettacolo che più di ogni altra era nel tessuto culturale della società americana, il musical, nei primi anni Sessanta, fu un evento raro e di non poco coraggio, così come fu coraggioso rappresentare la minoranza portoricana in uno spettacolo. America utilizza la vivacità e il brio tipico della cultura sudamericana, non solo di Portorico, permettendo al pubblico di familiarizzare con gli Sharks e particolarmente con la gang-queen Anita.

La musicalità di America si ritroverà successivamente in molti spettacoli, teatrali e cinematografici, come Latin number, ma solo il brano di West Side Story, specialmente nel testo cinematografico, ebbe la capacità di aprire una breccia nelle convinzioni e nei miti della società americana dell’epoca. Sondheim descrisse il testo come: «…rooted in real character conflict rather than in an artificial argument consisiting of punch lines set up by an ad hoc straight man (woman in this case)»39.

AMERICA (testo originale del film)

ANITA

Puerto Rico

My hearts devotion

Let it slip back in the ocean

Always the hurricanes blowing

Always the population growing

And the money owing

SHARKS

That’s right!

And the sunlight streaming

And the natives streaming

ANITA

I like the island Manhattan

CONSUELO

I know you do.

Smoke on your pipe and put

that in

OTHERS .

I like the island Manhattan.

O.K. by me in America!

Ev’rything free in America

BERNARDO

For a small fee in America!

ANITA

Buyung on credit is so nice

BERNARDO

One look at us and they

charge twice

CONSUELO

I have my own washing machine.

CHINO

What will you have though to

keep clean

ANITA

Skyscrapers bloom in America

CONSUELO

Cadillac zoom in America

ANITA

Industry boom in America.

BOY SHARKS

Twelwe in a room in America.

ANITA

Lots of new housing with more space.

BERNARDO

Lots of doors slamming in our

face

ANITA

I’ll get a terrace apartment

BERNARDO

Better get rid of your accent

ANITA

Life can be bright in America

MALE SHARKS

If you can fight in America.

FEMALE SHARKS

Life is all right in America

MALE SHARKS

If you’re all white in America

ALL

La La La La America America

La La La La America America

FEMALE SHARKS

Here you are free and you

have pride

MALE SHARKS

Long as you stay on your own side

FEMALE SHARKS

Free to be anything you

choose

MALE SHARKS

Free to wait tables and shine

BERNARDO

Everywhere grime in America

organised crime in America

terrible time in America

ANITA

You forget I’m in America

BERNARDO

I think I’ll go back to San Juan

ANITA

I know a boat you can get on

FEMALE SHARKS

Bye Bye!

BERNARDO

Everyone there will give big cheer

ANITA

Everyone there will have

moved here!

ALL (shout)

Go go go go!

ALL

OLE!

Traduzione italiana:

ANITA

Portorico

Luogo dei miei affetti

Lascia che torni scivolando nell’oceano

Gli uragani colpiscono sempre

La popolazione continua a crescere

E i soldi a mancare

SHARKS

Giusto!

E la luce del sole a ondeggiare

E gli autoctoni a fumare

ANITA

Mi piace l’isola di Manhattan

CONSUELO

Lo so

Fumati la tua pipa

e mettici dentro i tuoi problemi

ALTRI

Mi piace essere in America

È ok per me in America

Tutto è libero in America

BERNARDO

Con una piccola mancia in

America!

ANITA

È così divertente comprare a credito

BERNARDO

Ci guardano e raddoppiano il

prezzo

CONSUELO

Ho la mia lavatrice.

CHINO

Ma che cos’hai da tener pulito

ANITA

Fioriscono grattacieli in America

CONSUELO

Rombi di Cadillac in America

ANITA

Boom industriale in America.

I RAGAZZI DEGLI SHARKS

Dodici in una stanza in

America.

ANITA

Molti nuovi alloggi con tanto spazio.

BERNARDO

Mole porte sbattute sui nostri visi

ANITA

Voglio una villetta a schiera

BERNARDO

Meglio se ti liberi del tuo

accento

ANITA

La vita può essere scintillante in

America

IL RAGAZZO DEGLI

SHARKS

Se sai combattere in America

LA RAGAZZA DEGLI SHARKS

La vita è bella in America

IL RAGAZZO DEGLI

SHARKS

Se sei proprio bianco in

America

TUTTI

La La La La America America

La La La La America America

LA RAGAZZA DEGLI

SHARKS

Qui siamo liberi e abbiamo

l’orgoglio

IL RAGAZZO DEGLI SHARKS

Finché stiamo nel nostro territorio

LA RAGAZZA DEGLI

SHARKS

Libero di essere tutto ciò che

vuoi

IL RAGAZZO DEGLI SHARKS

Libero di servire ai tavoli e lucidare le

scarpe

BERNARDO

Sporcizia ovunque in America

Crimine organizzato in

America

Giorni terribili in America

ANITA

Ti dimentichi che sono in America

BERNARDO

Credo che tornerò a San Juan

ANITA

Conosco una barca che puoi prendere

LA RAGAZZA DEGLI

SHARKS

Bye Bye!

BERNARDO

Tutti là faranno dei gran sorrisi

ANITA

Tutti là si saranno trasferiti

qua!

TUTTI (urlano)

Vai vai vai vai!

TUTTI

OLE!

Il soggetto di West Side Story non nacque dal nulla ma fu espressione della società americana che, dopo la seconda guerra mondiale, stava adeguandosi ai mutamenti postbellici in ogni settore, culturale incluso. Il film contribuì in modo massiccio a diffondere quell’immagine dei giovani che l’industria dell’intrattenimento raffigurava in un modo che allo stesso tempo ripugnava e allettava la maggior parte del pubblico. Nel 1957 l’opinione pubblica era colpita dal costante aumento della delinquenza giovanile, un problema che era preoccupante e si prestava a facili sensazionalismi da parte dei media. L’aumento costante della gioventù ribelle fu trattato nei quotidiani come nei giornali scandalistici, ispirò B movie sdolcinati e fumetti, fu sfruttato per alimentare il crescente successo del rock and roll, connotandolo come qualcosa al limite della legalità.

Il problema fu anche oggetto di studi a livello governativo e di importanti sedute del Congresso, dove fu evidenziata la minaccia che certe pubblicazioni potevano avere nei confronti delle giovani generazioni. Il problema delle guerre tra bande, in particolare di immigrati non è certamente nato negli anni di West Side Story, ma è sempre stato parte dello sviluppo urbano delle grandi città già molti anni prima40. Durante la corsa all’oro in California che attrasse persone da tutto il mondo, specialmente a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, nacquero molte bande criminali giovanili che provocarono terrore e devastazione in quella parte d’America. Conflitti razziali, religiosi, non solo di nazionalità hanno sempre comportato un aumento della criminalità. «It’s recurring theme from American life that the generation are ethnically different from one another, and that the rising generation appears less American than the one doing the perceiving»41.

Anche se talvolta trattato come uno spettacolo da giornaletto scandalistico, l’aumento della delinquenza giovanile dalla fine degli anni Quaranta fu un problema reale che preoccupò non poco le autorità americane. Una ricerca dell’U.S. Census (una specie di ISTAT statunitense) accertò che i giovani fra i dodici e i diciassette anni crebbero da 12.900.000 a 17.900.000 nel periodo fra il 1950 e il 1959, compreso un crescente afflusso di giovani provenienti dall’isola di Portorico. Un numero speciale del periodico «Life» dedicato all’impennata della criminalità negli Usa, riportò dei dati FBI secondo cui i reati, nel periodo 1946 -1956, salirono del 40% (l’articolo è datato 9 settembre 1957, due settimane prime che a Broadway debuttasse West Side Story e la copertina di «Life» era la foto di un teppista con una giacca Sharks in copertina)42.

A metà degli anni Cinquanta, New York cominciò ad affrontare con decisione il problema, con la creazione di scuole speciali, un nuovo Ufficio per i giovani, delle leggi speciali e un aumento dei pattugliamenti della polizia. Purtroppo la mancanza di fondi adeguati non permise di perseguire con continuità i programmi di recupero dei giovani delle famiglie a basso reddito, mandarli a scuola e migliorare la loro condizione sociale; queste misure si rivelarono ben poca cosa di fronte alla gravità del problema. Abbiamo visto come la costante diffusione di notizie, inchieste, servizi speciali, non solo a New York e Los Angeles, fu uno dei fattori principali che spinsero gli autori di West Side Story a spostare l’ispirazione dagli iniziali dissidi religiosi dell’iniziale East Side Story verso le zone dove le cosiddette bande di Bianchi e Spagnoli imperversavano, chi difendendo e chi cercando di conquistare spazio, con vere e proprie battaglie all’ultimo sangue. Fu certamente un’intuizione geniale che coglieva in pieno i cambiamenti demografici che stavano interessando New York.

Robbins, Bernstein, Sondheim, Laurents e, nell’edizione cinematografica, Wise erano professionisti che avevano lavorato alla realizzazione di moltissimi spettacoli, a teatro e per il cinema, ma non avevano grosse conoscenze della vita reale delle bande di New York. Così, come capita per la maggior parte degli artisti, fecero affidamento sulla loro immaginazione per cercare di dare realismo. Robbins, da professionista minuzioso qual era, però, volle studiare le abitudini delle bande dello Spanish Harlem e dell’Upper East Side, cercando di trovare le chiavi per dare allo spettacolo autenticità.

Just 20 blocks away from my NY office, I found there was a world entirely new to me […] The streets are darker, the signs are in Spanish, and the people lead their lives on the sidewalks […] I went to the territory of the delinquents when I was developing the show-went to their social directors, talked to gang members and leaders, visited their dances, and came away with the impression that the kids have a feeling of being born into one of the worst possible worlds, and that they think they have to live their lives now-without delay43.

Robbins e i suoi non sono stati gli unici a rappresentare, in quel periodo, i drammi umani che stavano dietro le fredde statistiche degli uffici governativi. A differenza di tante produzioni scadenti o a basso costo, West Side Story affrontò il problema con maggiore serietà e altrettanto serio fu il riscontro che l’opera ha avuto in grande maggioranza su pubblico e critica. Sulla rivista «The Saturday Review», Henry Hewes scrisse che Laurents:

[…] penetrates the problem of juvenile delinquency in a way that should give all of us pause. From the beginning he faces the hard fact that today’s teen-ager, who alternates between purposeless violence and sullen detachment, cannot really be explained by use of specific phrases like insufficient housing and broken homes. Rather, he implies that adult sins of omissions on the higest level of national and international policy create the vacuum which these teenagers feel obliged to fill with their fierce and cool bravado44.

West Side Story rimaneva comunque un’opera di intrattenimento, non un’inchiesta sul disagio giovanile o delle minoranze etniche negli Stati Uniti; senza alcun dubbio, è stato e continua a essere un mezzo che diede maggiore consapevolezza sui disagi giovanili. In questo modo ancora oggi continua a essere utilizzato in molteplici situazioni.Un punto di vista totalmente controcorrente è quello sostenuto da Alberto Sandoval Sanchez, nato a Portorico, professore di Spagnolo al Mount Holyoke College, studioso della cultura latino americana che si è anche interessato di teatro. È autore di un libro intitolato José Can You See? Latinos On and Off Broadway, in cui descrive quelli che, secondo lui, sono tutti i luoghi comuni e gli stereotipi con cui, a Broadway e Hollywood, sono state rappresentate le popolazioni latino americane. Nel libro non manca un capitolo dedicato a West Side Story, intitolato appunto A Puerto Rican Reading of the America of West Side Story.

Dopo la mia immigrazione nel 1973 in Wisconsin, il film musicale West Side Story mi fu frequentemente imposto come modello della mia identità portoricana. Per me, appena arrivato in America, quello sembrava un approccio quantomeno insolito, ma evidentemente non era così per gli Americani che incarnavano in me tutti i loro stereotipi, delle popolazioni sudamericane. Ogni volta che mi trovavo in occasioni conviviali, un modo per familiarizzare, era quello di chiedermi se avevo visto West Side Story […] Non potrò mai dimenticare quello che, quando arrivai, abbozzò dei passi di flamenco strillando I like to be in America!/Everything free in America45.

Sandoval si trasferì a New York nel 1983 e andò ad abitare in Hell’s Kitchen-Clinton, quartiere situato all’estremità occidentale di Midtown Manhattan, ad Ovest della Eight Avenue tra la 34th St. e la 57th St. Per moltissimi anni quello fu un quartiere operaio con un’infinità di case popolari e magazzini alimentari. Con il boom economico degli anni ’90 l’assetto urbanistico del quartiere è stato completamente stravolto. Fra vecchi magazzini ristrutturati ed edifici risalenti ad anni ’30 e ’40 oggi si possono ammirare svettanti grattacieli in stile moderno. West Side Story ha utilizzato come scenografia molti dei vicoli di Hell’s Kitchen. Finalmente Sandoval andò a vedere il film e, poiché ormai aveva fatto conoscenza con la realtà dei suo connazionali residenti a New York, fu subito stimolato a verificare similitudini e contrasti tra il film e la vera storia dell’immigrazione portoricana. Sandoval racconta che l’entusiasmo cui assistette al cinema al termine del brano America gli fece render conto del forte potere che il musical, dietro il puro intrattenimento, aveva avuto nel costruire lo stereotipo dell’immigrante portoricano e di tutti i latino-americani che all’epoca arrivavano negli USA. Sandoval sostiene che America è il frutto di una campagna politica in favore dell’assimilazione e che, dietro la sua musica, i suoi balli, il romanticismo della storia, si nasconde il razzismo che, per lui, è latente in tutto il musical.

West Side Story è la storia dell’amore tra Maria e Tony ma è anche la storia di una lotta per conquistare uno spazio urbano, uno spazio che è pieno di tutti i significanti culturali e ideologici della società anglo-americana. In questo senso, prosegue Sandoval-Sanchez, il musical non rappresenta i migranti Portoricani a New York, nell’immediato secondo dopoguerra, solo come persone che vogliono imporsi nel territorio,

…threat to the assumed coherent and monolithic identity how the Puerto Rican immigration, from the margins of the ghetto threatens to disarticulate, according to Anglo-American, their sociolpolitical system at the capitalist center of New York46.

Manhattan è divisa in zone che non sono solo mere ripartizioni toponomastiche, ma rappresentano veri confini tra zone divise territorialmente, economicamente e per etnia e ogni gruppo evita di sconfinare nelle altre zone. Per Sandoval, West Side Story ha contribuito a perpetrare l’immagine del West Side come un luogo di tensioni etniche e di guerriglia urbana tra bande. Gli Jets, gli Americani sono un’antologia di americani essendo loro stessi figli di immigrati europei (la cosiddetta seconda generazione). Anche loro sono degli stereotipi, il loro modello è all American boy; rappresentano la superiorità del modello americano e non ammettono intrusioni di nessun altro nella loro banda, come definiscono chiaramente nella prima canzone Jet song, dove sostengono la loro superiorità, loro sono i più grandi e non si pongono nessun limite se non il cielo. Singolarmente, sottolinea Sandoval, in questa «antologia di americani» non trovano posto i neri e il confronto degli Jets è limitato solo ai Portoricani «against the Sharks we need every man we got».

Sandoval vede in questa idea del West Side rappresentato come terra di frontiera dove bande rivali si aggirano per il territorio la visione razzista da parte degli autori, maggiormente enfatizzata dall’assenza assoluta degli altri territori di Manhattan, in particolare del limitrofo Upper East Side che è, invece, il quartiere delle classi borghesi, bianche, più elevate. È quest’assenza dell’East Side, per Sandoval segnalata con chiarezza già nei titoli iniziali, che fa diventare il West Side un non luogo dove la storia d’amore tra Maria e Tony nasconde il sottotesto idelogico di un racconto politico e razzista.

Questo postulato di Sandoval trova in realtà una conferma in un evento descritto dallo stesso autore, riferito a una replica del musical teatrale che fu tenuta al Kennedy Center nel 1985; un critico scrisse, all’indomani: «[…] the actress Katherine Buffaloe looks and sounds more like an East Side debutante than a West Side Puerto Rican Girl […]». Nella critica compare in modo evidente come sia reale una divisione socioculturale tra i due quartieri in termini di classi sociali e di etnie. Questa differente visione del mondo, questo contrasto, per Sandoval, è implicitamente inscritto in West Side Story.

La prima scena del film definisce i termini della storia: due bande in lotta per un territorio. I primi ad apparire sulla scena sono i Jets, i padroni indiscussi di tutti gli spazi; dalle strade al campo di basket. È subito chiaro che i Jets non permettono agli Sharks di insediarsi nel territorio. Secondo Sandoval, la lettura, nella prospettiva da lui adottata, permette di individuare tutti i dualismi del musical: Jets/Sharks; U.S./Puerto Rico; centro/periferia; impero/colonia; nativi/estranei; identità/diversità; uniformità/contrasto; dualismi enfatizzati chiaramente nella prima scena del film.

Quando gli Sharks stanno inseguendo i Jets, infatti, su un muro capeggia l’immagine di uno squalo con la bocca aperta e i denti in vista, in un’iconica rappresentazione del potenziale barbaro e criminale dei Portoricani. Molti dei Jets sono biondi, alti, in forma perfetta e raffigurano perfettamente il mito del ragazzo Americano, mentre i Portoricani sono tutti magri, con i capelli neri e la carnagione olivastra.

Sandoval sottolinea come la critica abbia di fatto eliminato il problema del razzismo, concentrandosi sui problemi della delinquenza giovanile e gli autori non si siano mai preoccupati più di tanto delle proteste che qualcuno aveva sollevato. Ad esempio, riguardo alle proteste per il testo della canzone America di cui si è già parlato, Sandoval cita quello che Sondheim e Bernstein dissero in un’intervista:

[We] got a letter complaining about the one line Island of tropic diseases outraged on behalf of Puerto Rico, claiming that we were making fun of Puerto Rico and being sarcastic about it. But didn’t change it. Opening night in Washington we had a telephone message from La Prensa saying that theyìd heard about this song and we would be picketed when we came to New york unless we omitted or changed the song. They made particular reference to Island of tropic diseases, telling us everybody knows Puerto Rico is free of disease. And I wasn’t just that line they objected to. We were insulting not only Puerto Rico but the Puerto Ricans and all immigrants. They didn’t hear Nobody knows in America/Puerto Rico’s in America -it’s a little hear to hear at that tempo. We met that threat by doing nothing about it, not changing a syllable, and we were picketed47.

Sondheim, in un’altra sede dichiarò che, quando fu interpellato per partecipare a West Side Story, non fu subito convinto e anzi disse: «I can’t do this show…I’ve never been poor and I’ve never even known a Puerto Rican!»48. I portoricani erano quindi solo dei modelli letterari necessari agli autori per rappresentare lo stereotipo dell’immigrante secondo la visione del sistema culturale americano. Un modello a priori, l’immigrante tipo, una marionetta nell’immaginario della società occidentale, è diventato il referente dei valori identitari del popolo portoricano. Il punto di vista di Sandoval, nella sua assoluta legittimità, parte dalle riflessioni di Adorno e Horkheimer, per cui l’industria culturale crea dei modelli che vengono passivamente assorbiti dal pubblico:

Lo spettatore non deve lavorare di testa propria; il prodotto gli prescrive ogni reazione: non in virtù del suo contesto oggettivo (che si squaglia, appena si rivolge alla facoltà pensante), ma attraverso una successione di segnali. Ogni connessione logica, che richieda, per essere afferrata, un certo respiro intellettuale, è scrupolosamente evitata. […]49.

In questo modo, rifacendosi alle teorie di Adorno e Horkheimer, la lettura che del film (e del musical) fa Sandoval è assolutamente legittima. Più verosimile, a oltre sessanta anni di distanza, considerare invece un’opera come West Side Story, inserita in un’industria con dei codici, in un genere espressione della cultura popolare americana, in un’epoca di profondi cambiamenti e di forti reazioni al cambiamento nel sistema politico e sociale degli Stati Uniti, come un lavoro che ha portato all’attenzione tematiche che fino a quel momento non erano più di tanto oggetto di discussione. Le discussioni che seguirono, l’attenzione per certi problemi e anche punti di vista come quello di Sandoval, non sarebbero stati possibili senza un’opera come West Side Story che rientra a pieno titolo in quel tipo di prodotti autoriali che, ciclicamente, sono riusciti, nonostante facenti parte integrante di un sistema basato su regole precise, a portare cambiamenti, formali e di contenuto, che poi hanno segnato le produzioni successive.

Oggi gli studi dei media audiovisivi sono aumentati in modo significativo, e oltre all’industria del film, che da subito ne è stata l’oggetto principale, i campi di interesse comprendono da tempo la televisione e, ultima, la rete che ha portato a nuove modalità di studio dell’audiovisivo. L’analisi di un audiovisivo può avvenire tramite lo studio degli elementi formali che lo compongono e attraverso lo studio della complessa simbologia che può essere utilizzata per comunicare significati, simbologia che, per essere interpretata, richiede la conoscenza del contesto sociale in cui viene utilizzato.

In questa ottica, nel marzo 2014, è stato pubblicato sull’«International Journal of Humanities and Social Science» (IJHSS) uno studio a firma della Dr. Virginia Sanchez Rodriguez che illustra la rilevanza della musica nel film e come lo stile musicale può essere il mezzo per illustrare gli stereotipi di genere in West Side Story. Particolare attenzione è stata data all’analisi delle differenti identità delle due protagoniste portoricane (nell’articolo originale definite Latin American) in relazione alle immagini e alla musica. I riferimenti che muovono le riflessioni dell’articolo prendono ispirazione dagli studi dell’antropologo Alan Merriam50 e in particolare dalle metodologie di studio da lui descritte nel volume Antropologia della Musica (1964), pietra miliare degli studi di etnomusicologia. L’approccio etnomusicale non può prescindere dal concetto:

La musica è un prodotto dell’uomo e ha una sua struttura, ma questa struttura non può avere un’esistenza propria separata dal comportamento che la produce Per capire il perché una certa struttura musicale viva nella particolare forma che si è data, dobbiamo anche comprendere come e perché i concetti che stanno alla base di quel comportamento siano ordinati in modo tale da produrre quella determinata orma del suono51.

In West Side Story, la colonna sonora, parte essenziale del film, combina musica basata su uno stile sinfonico a sonorità che sono vicine ai generi più popolari. Prologue, 5:38 minuti in cui vengono combinati i principali temi del film, illustra in modo eloquente quanto detto. La musica è presente in 89 minuti dei 152 complessivi del film, per 37 numeri musicali, che non sono un semplice «stacco» ma costituiscono parte integrante del racconto, sincronizzati perfettamente con la narrazione. Come già visto, Bernstein disse che il motivo di questa condivisione di stili è da riferire all’opposizione dei due diversi mondi degli Jets e degli Sharks, da cui i diversi ritmi in funzione delle situazioni con le due diverse bande. D’altra parte lo stile sinfonico è prevalente nei momenti non diegetici, come quello dell’amore fra Maria e Tony (Somewhere e Maria hanno entrambi queste caratteristiche), mentre le parti più ritmate con uno stile contemporaneo popolare appartengono ai momenti in cui c’è la contrapposizione tra le due bande.

La musica, in questo caso, vuole illustrare le differenze sociali degli Stati Uniti, il razzismo degli americani verso coloro che provengono da un’altra nazione e che hanno un diverso colore di pelle. Anche la danza, in questo caso, diventa un mezzo per mostrare le differenze: i passi del ballo sono utilizzati per distinguere i due gruppi. Durante Dance at the Gym gli Jets eseguono un twist e uno swing, tipicamente nordamericani mentre gli Sharks si muovono a ritmo di flamenco e ritmi latini. Così, i balletti, le musiche e i testi possono essere studiati come un elemento culturale, perché scandiscono attraverso i ritmi e le canzoni, identità e differenze della società americana degli anni Cinquanta e Sessanta, i problemi di coesistenza fra Jets e Sharks e le discriminazioni nei confronti delle donne, di quelle portoricane in particolare.

Nel film, queste ultime non presentano caratteristiche omogenee ma hanno delle personalità molto differenti e la musica associata a ognuna di loro tende a enfatizzare le differenze. I due caratteri rappresentativi degli stereotipi femminili portoricani sono Anita e Maria, amiche che lavorano nello stesso laboratorio di cucito, ma le similitudini finiscono qui. Le due rappresentano ideali femminili agli opposti. Tanto Maria è sognatrice e romantica quanto Anita è passionale, spigliata. I brani in cui Maria canta sono quelli che rimandano all’ amore assoluto, senza confini, Somewhere e Tonight, ad esempio. I testi rendono l’idea del suo sogno d’amore con Tony e della visione ottimistica di un futuro con lui. Le scene con Maria e Tony sono improntate all’ottimismo; pensano a una vita insieme in un mondo ideale. In Somewhere le musiche che accompagnano Maria sono nello stile sinfonico con melodie di accompagnamento di strumenti a corda, mentre lei canta la melodia principale e l’orchestra l’accompagna. Le musiche che accompagnano Maria danno le stesse sensazioni delle arie dell’Opera. Anche in I feel pretty, l’ottimismo e la gioia sono i sentimenti emergenti e si tende a rimarcare l’aspetto civettuolo di Maria, attraverso il testo, i gesti e la messa in scena che enfatizzano l’aspetto fisico.

Nella società americana degli anni Cinquanta e Sessanta l’aspetto fisico delle donne era ancora prevalente rispetto alle loro capacità intellettuali e questo non solo per le immigrate; anche le donne americane hanno sofferto questo problema. Maria (come le donne Americane dell’epoca) è rappresentata sempre collegata a un uomo. Questa sottomissione le fornisce sicurezza e felicità, nel pieno rispetto delle convenzioni della società patriarcale che voleva le donne protette dall’uomo; prima Bernardo, suo fratello, poi Tony, il suo ragazzo.

Anita, invece, è differente da Maria; passionale, spigliata e tenace non ha esitazioni quando si pone di fronte agli uomini, sfidandoli per evitare il conflitto finale che avrà conseguenze tragiche. La donna rappresentata da Anita ha una connotazione più realistica, i gesti, gli atteggiamenti, i testi delle canzoni che la vedono impegnata rendono l’idea di una persona comunque ottimista anche se realista. Così passa dall’ottimismo per essere in America, in opposizione alle difficoltà della vita a Portorico (nel brano America), alla consapevolezza delle difficoltà per una donna latino americana in un paese straniero (A boy like that), cercando di spiegare a Maria l’impossibilità del rapporto di quest’ultima con Tony. I ritmi delle canzoni con Anita sono differenti da quelli con Maria; sono canzoni molto ritmate e hanno l’accompagnamento dell’intera orchestra in contrapposizione alla musica melodiosa riferita alla sua amica.West Side Story. Un’opera datata ma ancora sorprendentemente attuale, esempio di quell’Arte a 360 gradi che abbraccia l’umanità nella sua interezza, fino a divenire diapositiva immaginifica della scienza sociale.

- Cultore di Storia del Cinema. Laurea magistrale in Spettacolo teatrale, cinematografico, digitale: teorie e tecniche. Università “La Sapienza” (Roma). ↩︎

- F. La Polla, Introduzione, in F. La Polla e F. Monteleone (a cura di), Il cinema che ha fatto sognare il mondo, la commedia brillante e il musical, Bulzoni, Roma 2002, pp. 179-180. ↩︎

- L. Puliti, West Side Story. Come tutto ebbe inizio…; www.goodvibration.it, 2012. ↩︎

- Laboratorio statunitense di arte drammatica, fondato a New York nel 1947. È il più noto centro di perfezionamento per attori degli Stati Uniti, e forse del mondo. Le sue tecniche, il cosiddetto metodo, fanno riferimento a quelle dell’avanguardia teatrale russa dell’inizio del Novecento. Il metodo su cui si basa l’A. S. deriva da quello del regista russo Konstantin S. Stanislavskij (1863-1938), uno dei fondatori del Teatro d’Arte di Mosca, 1898. Egli aveva iniziato una pionieristica attività di ricerca sul mestiere di attore, con l’obiettivo di dare maggiore verosimiglianza e creatività alla recitazione, e di evitare che con la ripetizione essa assumesse un carattere puramente meccanico. Secondo questa teoria, occorre abbandonare lo ‘stato attorico’, cioè l’atteggiamento tradizionale nel quale l’interprete, costretto a simulare sulla scena stati d’animo che non sono i suoi, deve ricorrere a trucchi e artifici esteriori, e passare allo ‘stato creativo’, in cui egli prova effettivamente ciò che si presume debba sentire il personaggio, come se lo ‘rivivesse’. ↩︎

- Nel corso degli anni ’50 apparve questa nuova forma di socialità, quella delle bande giovanili. Strettamente localizzata a livello di età, essa faceva adepti in tutte le classi sociali. Minacciava l’ordine pubblico e prendeva le società alla sprovvista, poiché, a differenza delle bande che le avevano precedute nella storia, questi giovani non si appropriavano dei beni altrui, ma li distruggevano, gratuità inconcepibile nei termini della criminologia classica. ↩︎

- Puliti, West Side Story, cit. ↩︎

- Nel 1945 Laurents aveva scritto l’opera teatrale Home of the Brave, che aveva coraggiosamente sollevato il tema dell’antisemitismo esistente nell’U.S. Army, prima e durante la II G.M. ↩︎

- Dramma teatrale, scritto da Laurents nel 1946 che fu anche un film nel 1949. ↩︎

- M. Berson, Something’s Coming, Something Good, West Side Story and the American Imagination, Applause theatre & cinema books, Milwaukee 2011, p. 22. ↩︎

- Ivi, p. 23. ↩︎

- Puliti, West Side Story, cit. ↩︎

- Ibidem. ↩︎

- Berson, Something’s Coming, cit., p. 26. ↩︎

- F. La Polla, I sentimenti tra virgolette, in «Cinema&Cinema», C’era una volta il Musical, VII, n. 22/23 (1980), pp. 10 ss. ↩︎

- «In ambito di studi cinematografici, ovvero nella saggistica e non nel giornalismo, si assiste a una spaccatura tra coloro che affermano l’estinzione del musical (La Polla, Comuzio per i quali il musical classico è il musical tout court) e coloro i quali aprono nuove prospettive al «musical fuori del musical» (Gosetti, Zagarrio). R. Scognamiglio, Aspetti del musical contemporaneo: quattro analisi, in «Civiltà musicale», nn. 48/49 (2004) p. 142. ↩︎

- «Ai musical quasi utopistici degli anni Trenta corrisponde un altro gruppo di film, stavolta degli anni Sessanta e Settanta, che sottolineano a tal punto aspetti realistici della vita americana da rischiare di abbandonare la musica stilizzata del musical. Quando Elvis Presley e Mary Tyler Moore interpretano un medico disincantato dei bassifondi di New Yorke una suora cattolica dedita al lavoro sociale e ai suoi voti di castità, allora le convenzioni del musical sono messe alla prova fin quasi al punto di rottura (Change of Habit – 1969). In Nashville (Id. 1976), esse vengono spezzate di netto: troppo realismo minaccia l’identità di un film con ventisette numeri musicali che si svolge nella capitale della musica folk americana». R. Altman, The American Film Musical, Indiana University Press, Bloomington, p. 273 (trad.mia). ↩︎

- Miglior film; miglior regia: Robert Wise e Jerome Robbins: miglior attore non protagonista: George Chakiris (Bernardo); miglior attrice non protagonista: Rita Moreno (Anita); miglior fotografia; miglior montaggio; miglior scenografia; migliori costumi; miglior colonna sonora per un film musicale. ↩︎

- Altman, The American Film, cit., p. 277. ↩︎

- T. Chiaretti e L. Lucignani (a cura di), Cinema e Film, la meravigliosa storia dell’arte cinematografica, Armando Curcio, Roma 1994, p. 2298. ↩︎

- Ibidem. ↩︎

- S. Smith, The Musical: Race, Gender and Performance, Wallflover, London 2005, pp. 50-51, citato in P. Bono, Il bardo in musical, Editoria e spettacolo, Napoli 2009, p. 131. ↩︎

- Acronimo di White, Anglo-saxon, protestanti, che in confronto alle successive ondate migratorie si considerano veri americani. In realtà anche loro sono relegati agli ultimi posti della società dagli anglosassoni sono quelli che vengono definiti Wops (italiani), Micks (irlandesi), Polacks (polacchi). ↩︎

- Altman, The American Film, cit., p. 289. ↩︎

- Il tenente Schrank, nella prima apparizione, inveisce contro la presenza dei portoricani e, successivamente, nel bar di Doc si rivolgerà con disprezzo sia verso gli uni che gli altri. ↩︎

- Bono, Il Bardo, cit., p. 142. ↩︎

- Altman, The American Film, cit., pp. 276-277. ↩︎

- «Love is only possible, the folk musical seems to affirm, when we are in familiar territory, with are in familiar territory, with familiar people and speaking a familiar language». Ivi, p. 277. ↩︎

- R. Knapp, The American Musical and the Formation of National Identity, Princeton University Press, Princeton 2004, p. 204, citato in Bono, Il Bardo, cit., p. 144. ↩︎

- W. Mellers, West Side Story Revisited, in Approaches to the American Musical, Lawson – Peebles press, Chicago 2004, p. 204, citato in Bono, Il Bardo, cit., p. 145. ↩︎

- D.M. Halperin, Essere Gay, Identità, stereotipi, cultura, Ferrari e Sinibaldi, Milano 2013. ↩︎

- C. Kaiser, The Gay metropolis, Charles Grove Press, New York 2007, citato in Bono, Il Bardo, cit., p. 146. ↩︎

- Vito Marcantonio fu un uomo politico italo-americano che gli elettori di East Harlem rielessero alla camera sette volte, dal 1934 al 19550; firmatario di leggi proletarie, la cui posizione su temi come immigrazione, lavoro e sindacato, guerre, istruzione e diritti civili risuonano ancora sotto la volta affrescata da Costantino Brumidia Washington. ↩︎

- La Spagna rinunciò alla sua sovranità su Cuba, che fu proclamata indipendente. Inoltre cedette inoltre agli Stati Uniti le Filippine, Porto Rico e Guam (Isole Marianne) dietro un’indennità di 20.000.000 di dollari. ↩︎

- A. C. Zentella, Language politics in the U.S.A: The English-Only Movement, Literaturem Language and Politics, pp. 39-53, citato in M. Lavecchia, Spagnolo, inglese e spanglish a New York. Analisi sociolinguistica della comunità portoricana, tesi in linguistica spagnola, Università di Bologna 2013, p. 93. ↩︎

- «Puerto Rico possiede un grado di indipendenza addirittura inferiore rispetto a quello di una colonia e rispetto a quello che possedeva quando era sotto il dominio spagnolo». R.F. Acuña, U.S. Latino Issues, 2003. ↩︎

- Non possono partecipare alle elezioni presidenziali a meno di essere residenti nel territorio degli USA. ↩︎

- È una danza di origine messicana, molto veloce e articolata, eseguita di solito su una piattaforma di legno per accentuare il battito ritmico di tacchi e punte. ↩︎

- Berson, Something’s Coming, cit., p. 123. ↩︎

- Ivi, p. 174. ↩︎